Проблемы избрания и применения мер уголовно-процессуального пресечения, не связанных с лишением или ограничением свободы

- Автор:

Бурлакова, Яна Юрьевна

- Шифр специальности:

12.00.09

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

2009

- Место защиты:

Владимир

- Количество страниц:

170 с. : ил.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

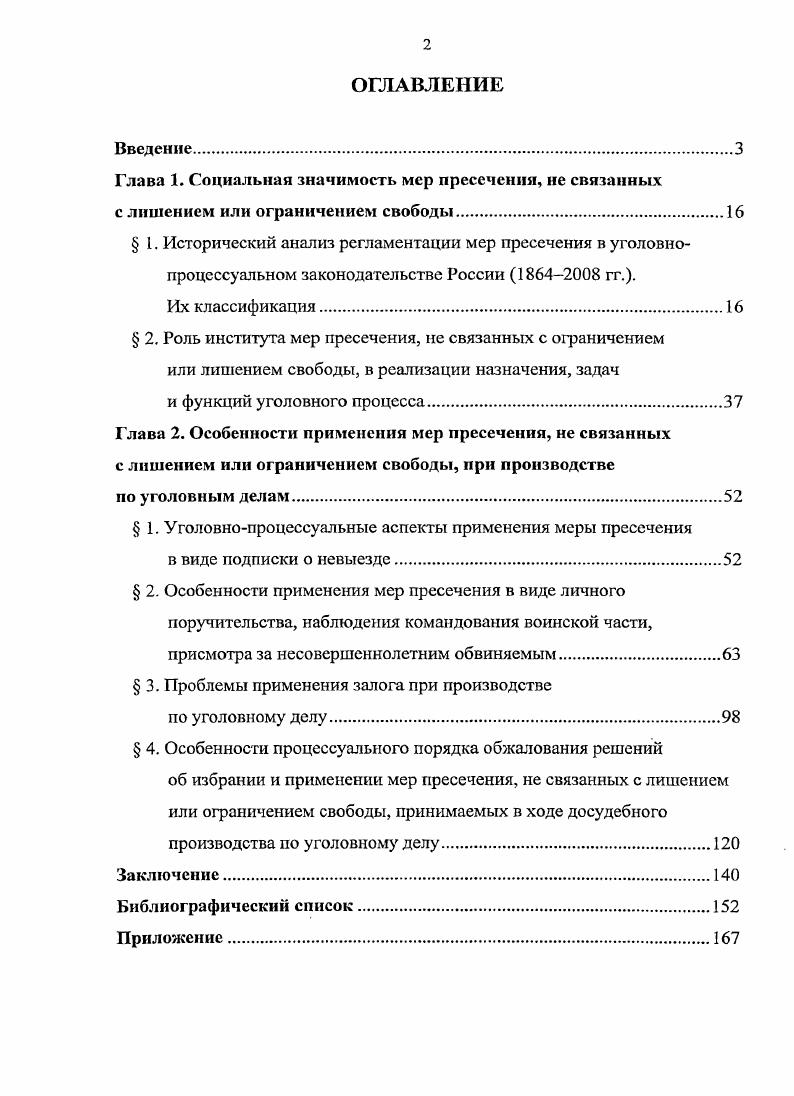

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголовного дела | Чубыкин, Александр Викторович | 2014 |

| Механизм реализации принципа состязательности при рассмотрении уголовных дел в военном суде | Сафонов, Эдуард Евгеньевич | 2003 |

| Теоретические и организационно-правовые аспекты реализации института досудебного соглашения о сотрудничестве в российском уголовном процессе | Иванов, Андрей Андреевич | 2013 |