Репрессивные органы и общественное правосознание в России XX века : Опыт филос.-правового исслед.

- Автор:

Романовская, Вера Борисовна

- Шифр специальности:

12.00.01

- Научная степень:

Докторская

- Год защиты:

1997

- Место защиты:

Санкт-Петербург

- Количество страниц:

432 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

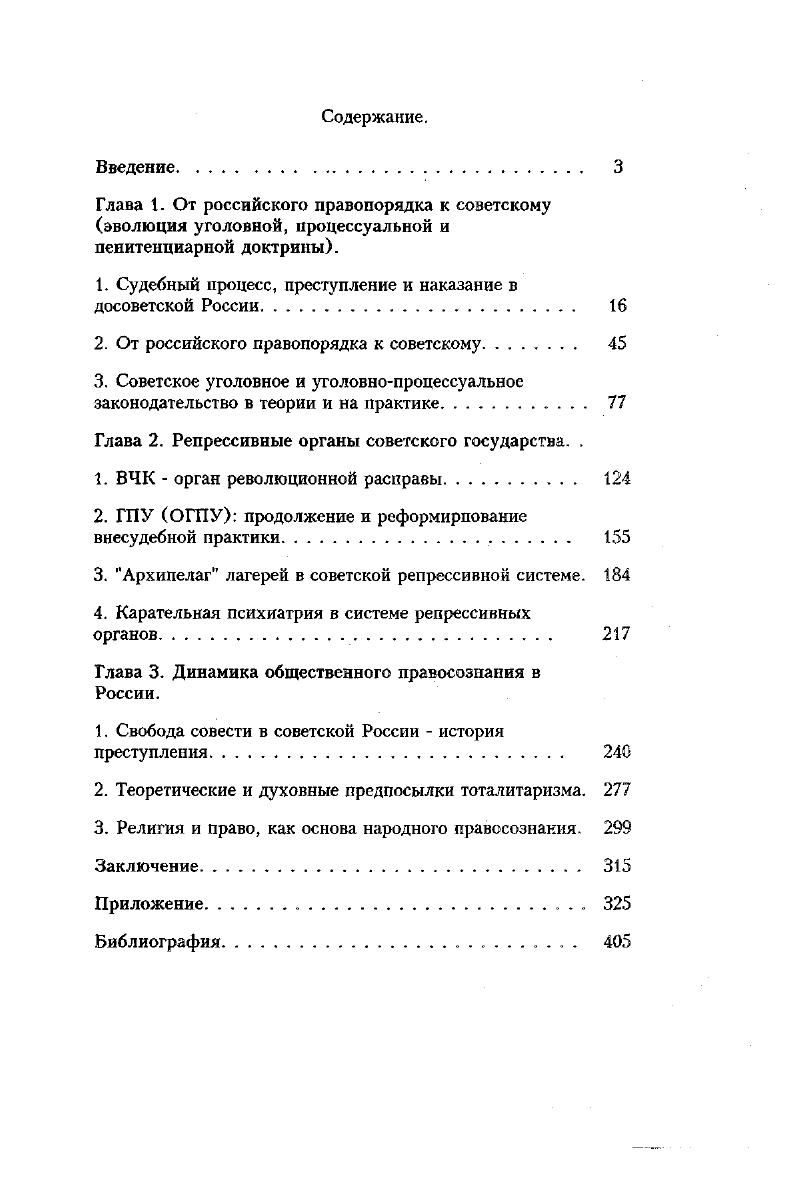

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Категория добросовестности в западной традиции права: историко-теоретический аспект | Сорокина, Елена Александровна | 2009 |

| Развитие идей конституционализма в русской политико-правовой мысли XIX - начала XX веков | Пустовалов, Андрей Рудольфович | 2006 |

| Становление и развитие отечественной науки хозяйственного (предпринимательского) права: историко-правовой анализ | Амвросова, Ольга Николаевна | 2007 |