Проблемы типологии государства

- Автор:

Маликов, Андрей Валерьевич

- Шифр специальности:

12.00.01

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

1998

- Место защиты:

Москва

- Количество страниц:

148 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

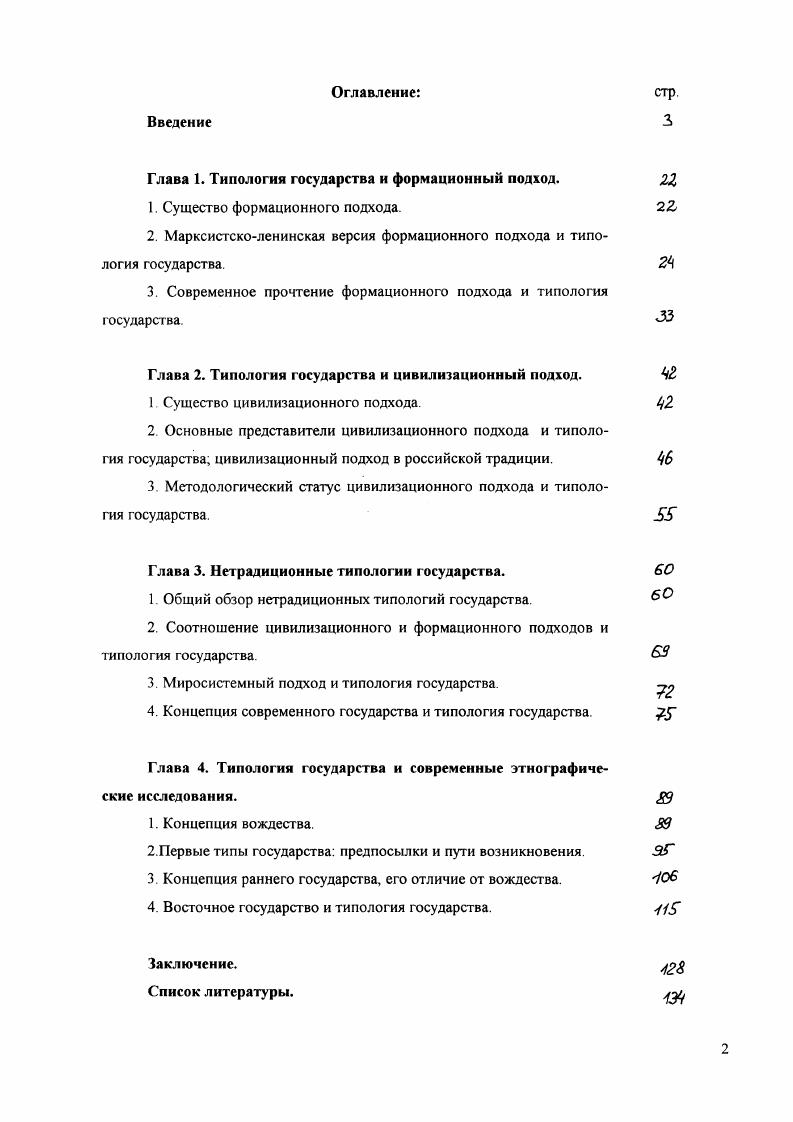

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Правовая культура личности и Интернет : Теоретический аспект | Лебедева, Наталья Николаевна | 2004 |

| Правотворческая деятельность Министерства внутренних дел Российской империи по охране памятников истории и культуры в XIX - начале ХХ веков : Историко-правовой аспект | Михеева, Ирина Вячеславовна | 1999 |

| Правовое обеспечение публичных интересов в сфере предпринимательской деятельности | Мамонтов, Виктор Александрович | 2012 |