Законодательство России о кооперации : Историко-правовой аспект

- Автор:

Пеленицына, Марина Валентиновна

- Шифр специальности:

12.00.01

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

2004

- Место защиты:

Владимир

- Количество страниц:

156 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

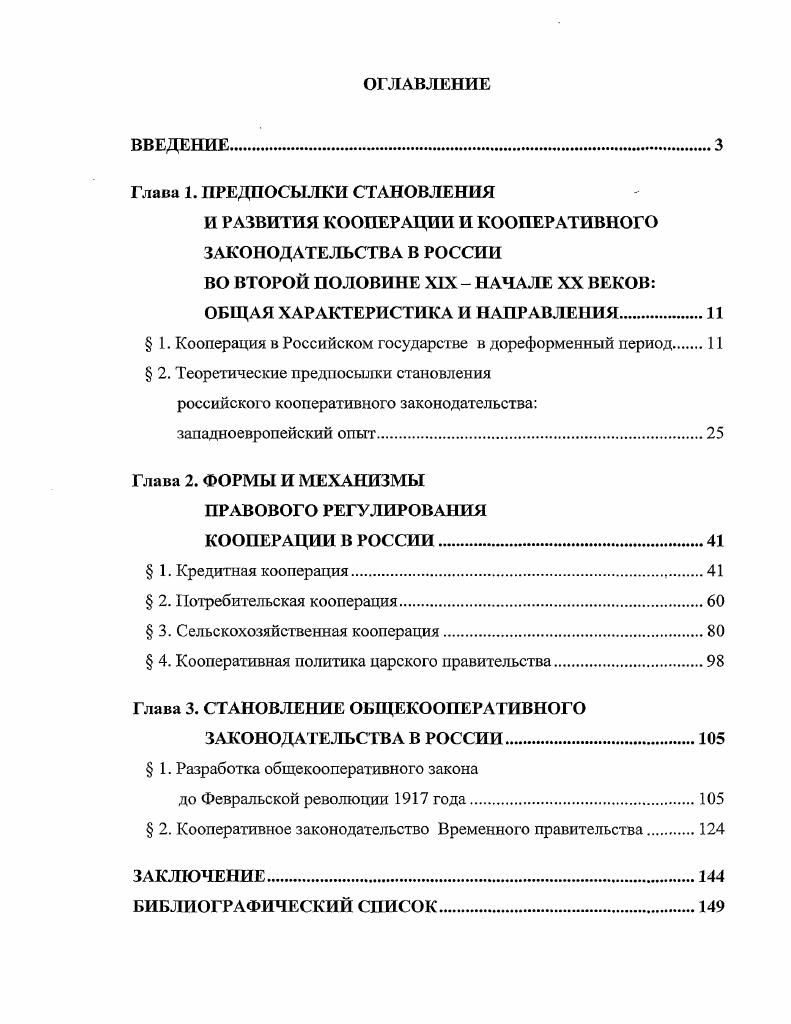

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Традиционные и религиозные факторы в формировании правовой системы России | Гайдеров, Александр Анатольевич | 2002 |

| Модернизация российской судебной системы : теоретико-правовое исследование | Беляков, Александр Анатольевич | 2011 |

| Современные тенденции эволюции форм государства | Мамрашов, Тед Самандович | 2007 |