"Jus commune" как средневековая модель общеевропейского правопорядка : XI - XIV века

- Автор:

Котляр, Илья Андреевич

- Шифр специальности:

12.00.01

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

2011

- Место защиты:

Москва

- Количество страниц:

214 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

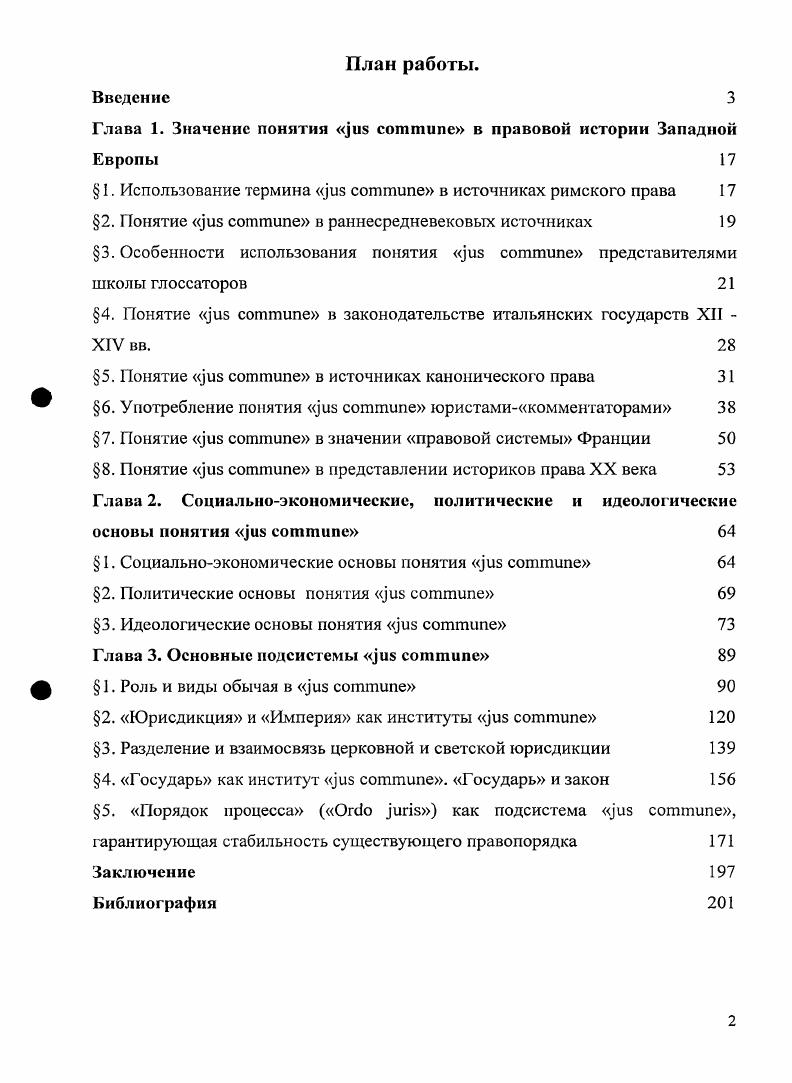

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Становление и развитие государственности Республики Северная Осетия-Алания : | Хадиков, Ацамаз Казбекович | 2008 |

| Гражданско-правовое регулирование и защита прав участников медицинских отношений | Комзолов, Андрей Иванович | 1999 |

| Эволюция формы государства в современной Испании | Калинина, Елена Юрьевна | 2005 |