Проблемы восприятия и интерпретации творчества Мориса Метерлинка в русской литературе 90-х гг. XIX - начала ХХ вв. : Поэзия, драматургия, театр

- Автор:

Марусяк, Наталья Владимировна

- Шифр специальности:

10.01.01

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

1999

- Место защиты:

Москва

- Количество страниц:

189 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

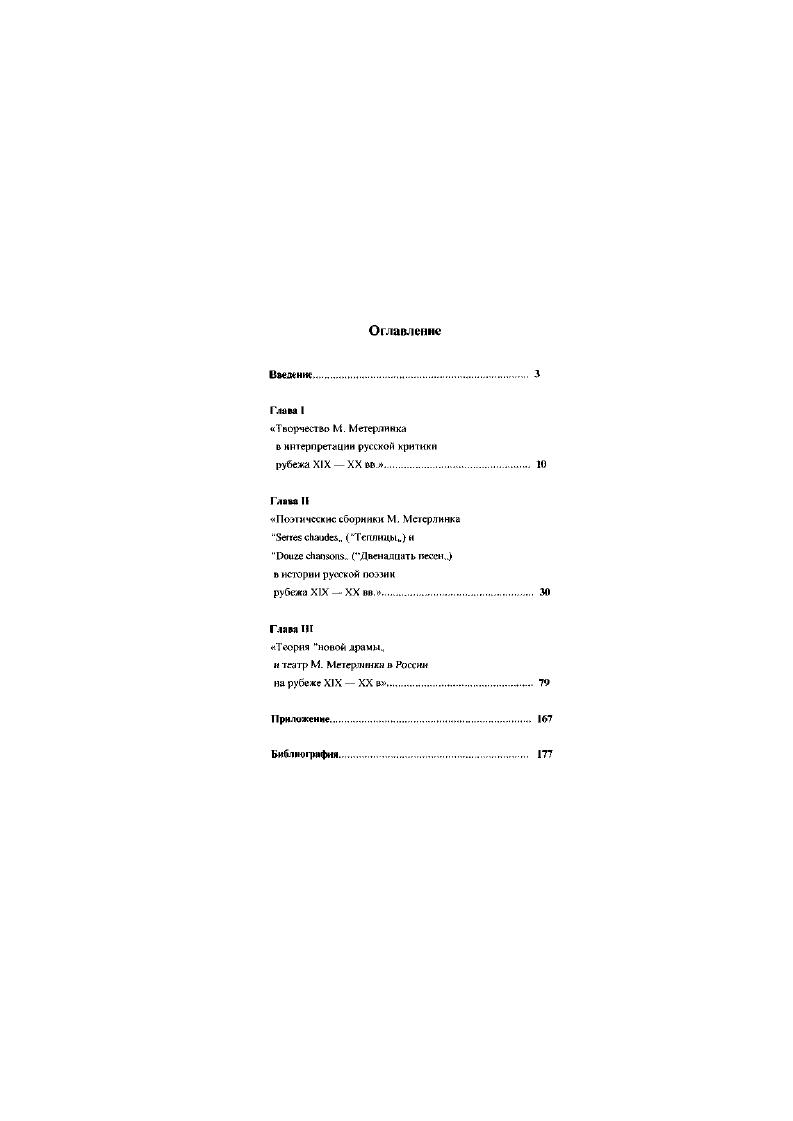

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Стихотворные "гнёзда" в поэзии О.Э. Мандельштама 1930-х годов : К проблеме становления нового типа поэтической образности | Гутрина, Лилия Дмитриевна | 2004 |

| Феноменология страсти и страстности в романе И.А. Бунина "Жизнь Арсеньева" | Рябова, Светлана Григорьевна | 2010 |

| К творческой истории "Поэмы без героя" Анны Ахматовой | Крайнева, Наталия Ивановна | 2003 |