Словесные лейтмотивы в творчестве Достоевского

- Автор:

Зыховская, Наталья Львовна

- Шифр специальности:

10.01.01

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

2000

- Место защиты:

Екатеринбург

- Количество страниц:

224 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

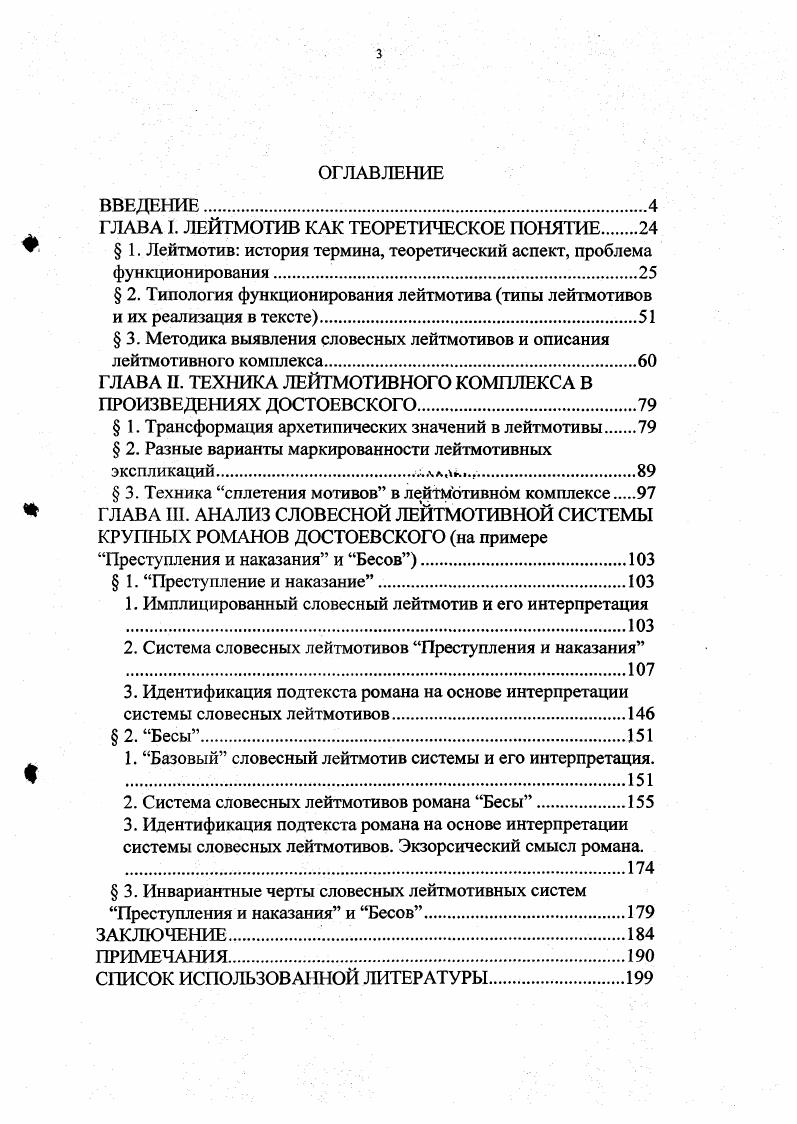

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Мир казачества в изображении Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, М.А. Шолохова | Гаджиева, Лейла Ишмурадовна | 2007 |

| Художественное воплощение наставничества в русской прозе 1920-1930-х годов | Лапко, Ольга Юрьевна | 2009 |

| Л.Н. Толстой и нравственная философия стоиков | Николаева, Нина Александровна | 2007 |