Русский словесный портрет : Лирика и проза конца ХUIII - первой трети ХIХ века

- Автор:

Башкеева, Вера Викторовна

- Шифр специальности:

10.01.01

- Научная степень:

Докторская

- Год защиты:

2000

- Место защиты:

Москва

- Количество страниц:

351 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

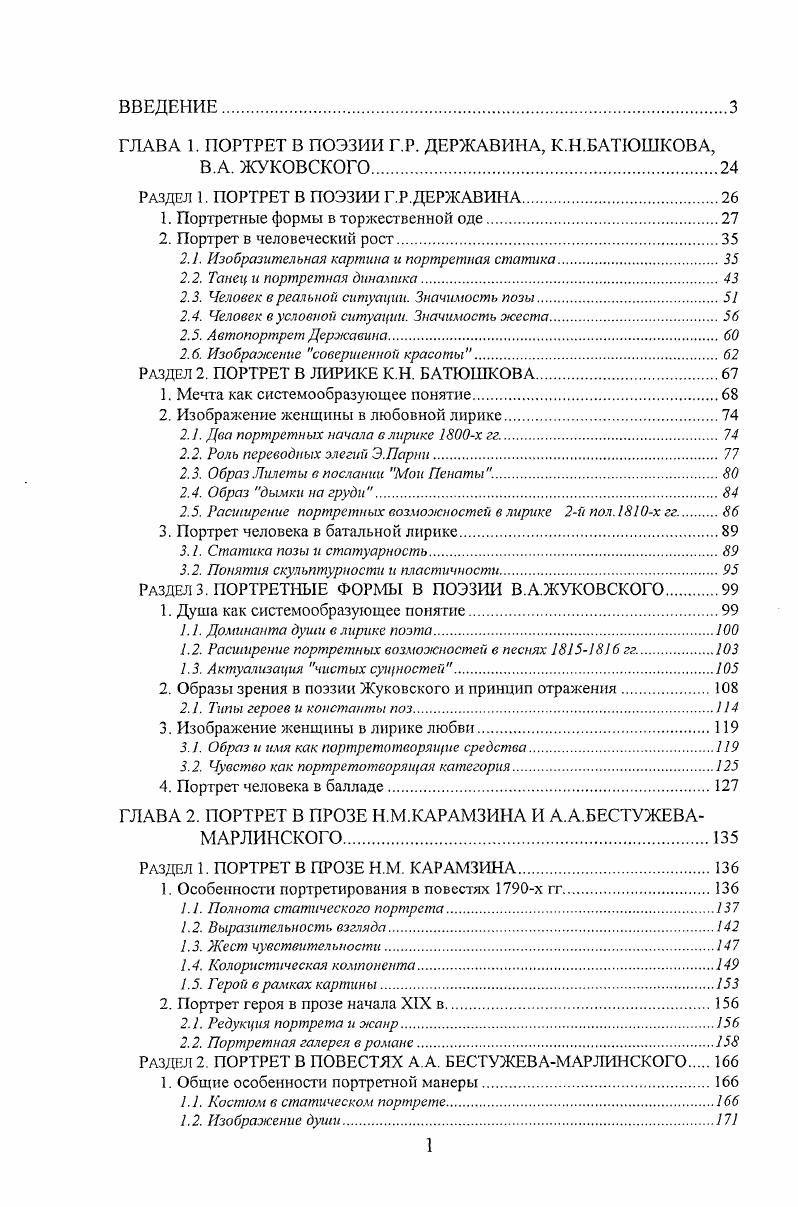

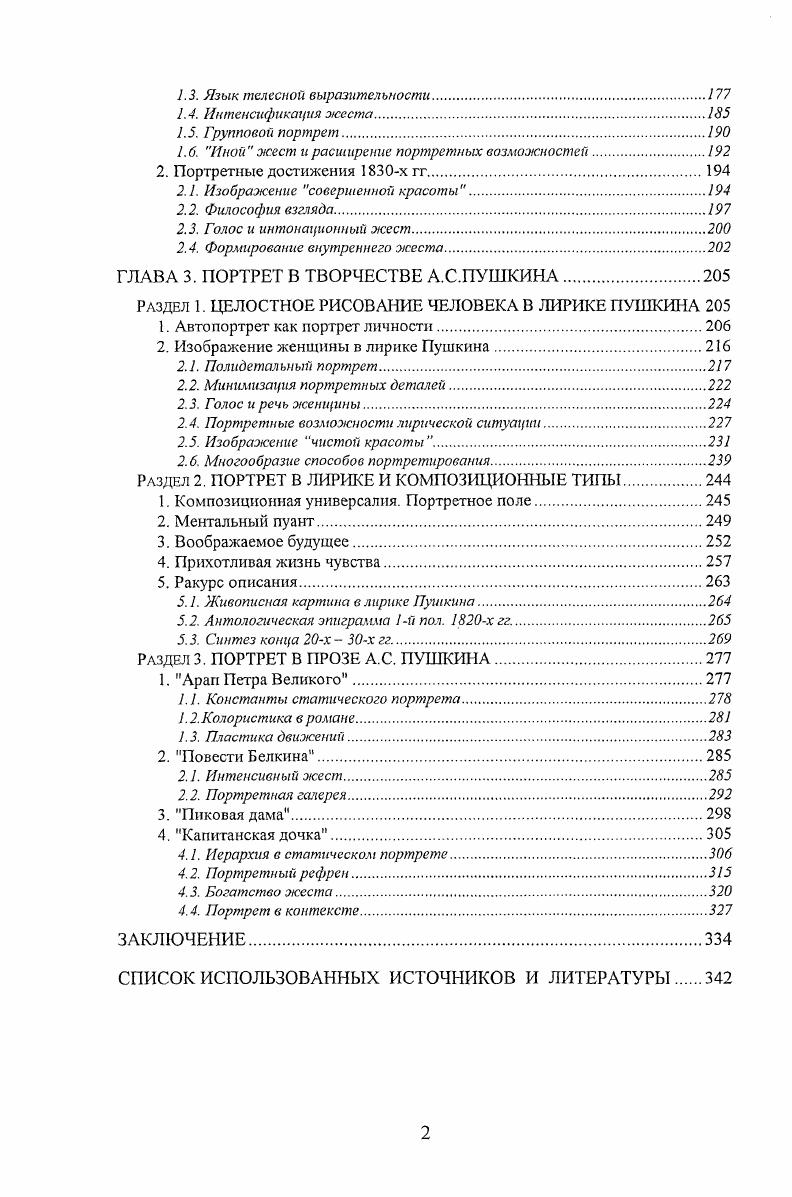

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| "Поля Елисейские" В.С. Яновского как феномен русской мемуарной прозы XX века: художественная специфика хронотопа памяти | Резник, Элина Робертовна | 2006 |

| Миф в творчестве русских романтиков | Ходанен, Людмила Алексеевна | 2000 |

| Формы представления советской культуры в прозе российского постмодернизма | Полякова, Наталья Александровна | 2011 |