Фразеологическая вербализация гендера: лингвокультурологический аспект : на материале бурятского, монгольского, русского и китайского языков

- Автор:

Дашиева, Соелма Цырен-Дашиевна

- Шифр специальности:

10.02.22

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

2011

- Место защиты:

Улан-Удэ

- Количество страниц:

172 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

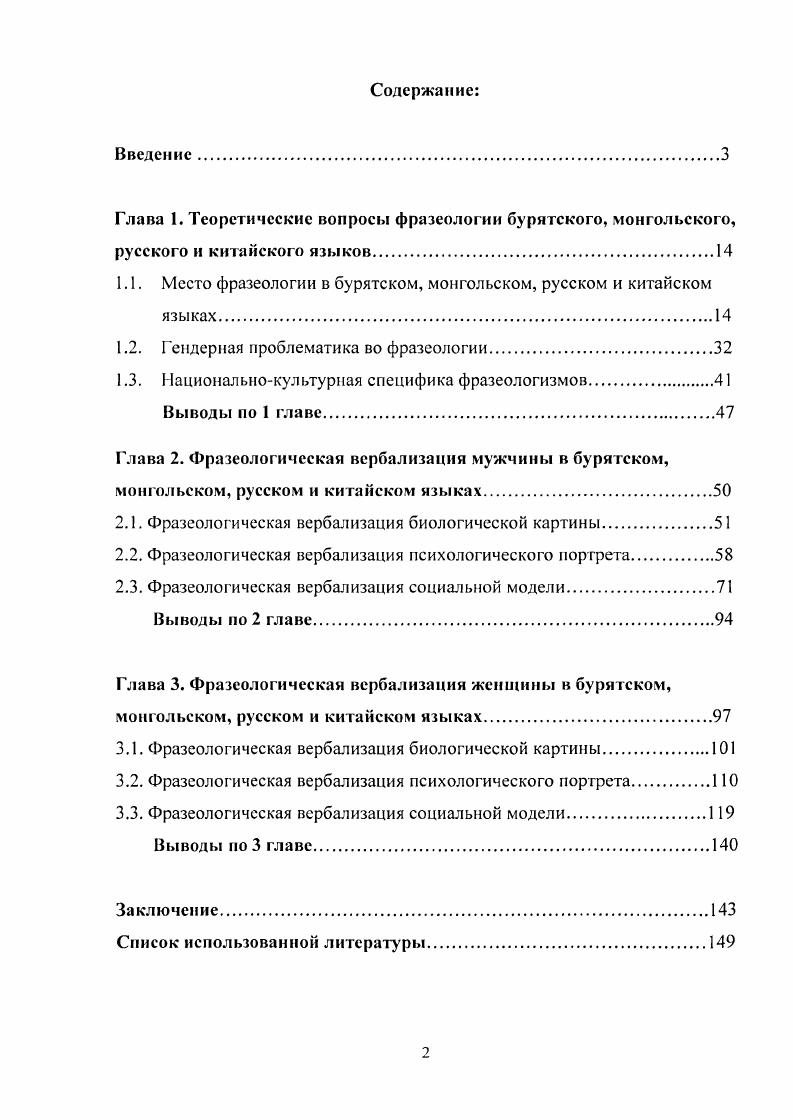

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Интонация основных коммуникативных типов предложения в современном корейском языке | Корсунский, Антон Олегович | 2005 |

| Фразеологические единицы современного таджикского литературного языка с арабскими лексическими элементами | Муслимов, Маъбуд Умедходжаевич | 2005 |

| Словосочетания в таджикском языке | Мирзоев, Абдусаттор Мирзоевич | 2002 |