Актуализация когнитивно-речевого взаимодействия коммуникантов в диалогических и условно-диалогических текстах

- Автор:

Чеманова, Татьяна Викторовна

- Шифр специальности:

10.02.04

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

2005

- Место защиты:

Санкт-Петербург

- Количество страниц:

205 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

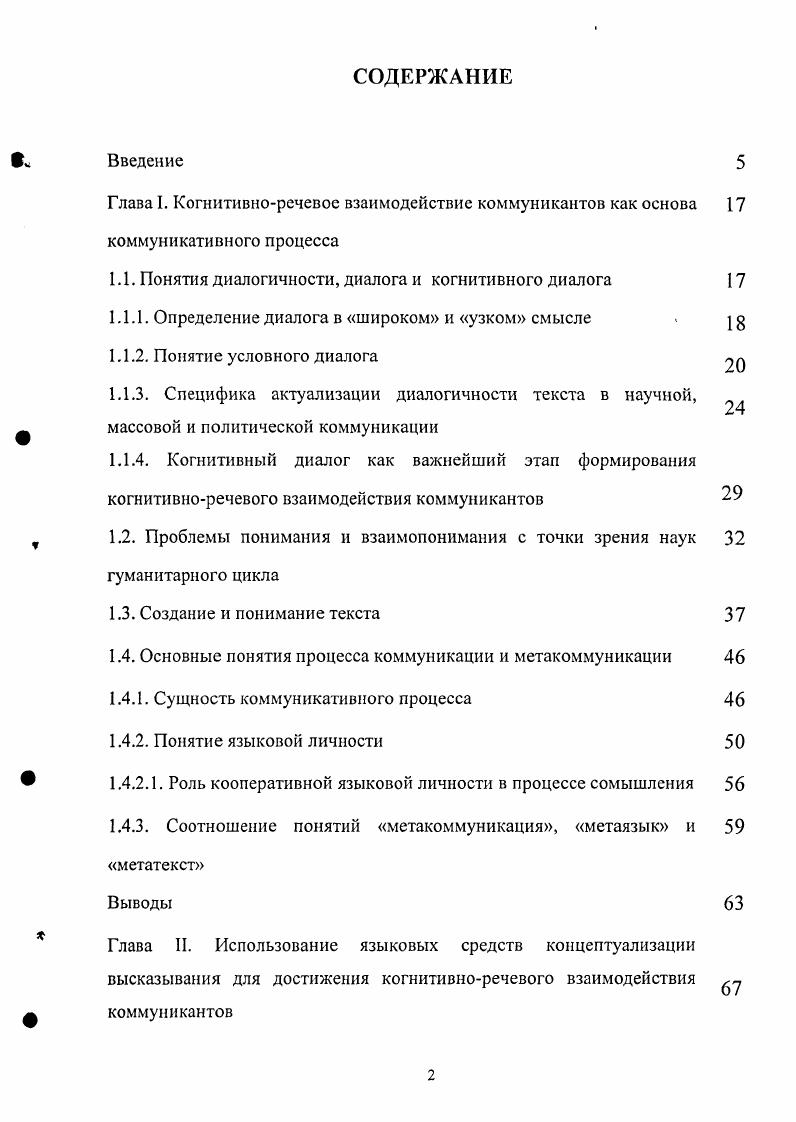

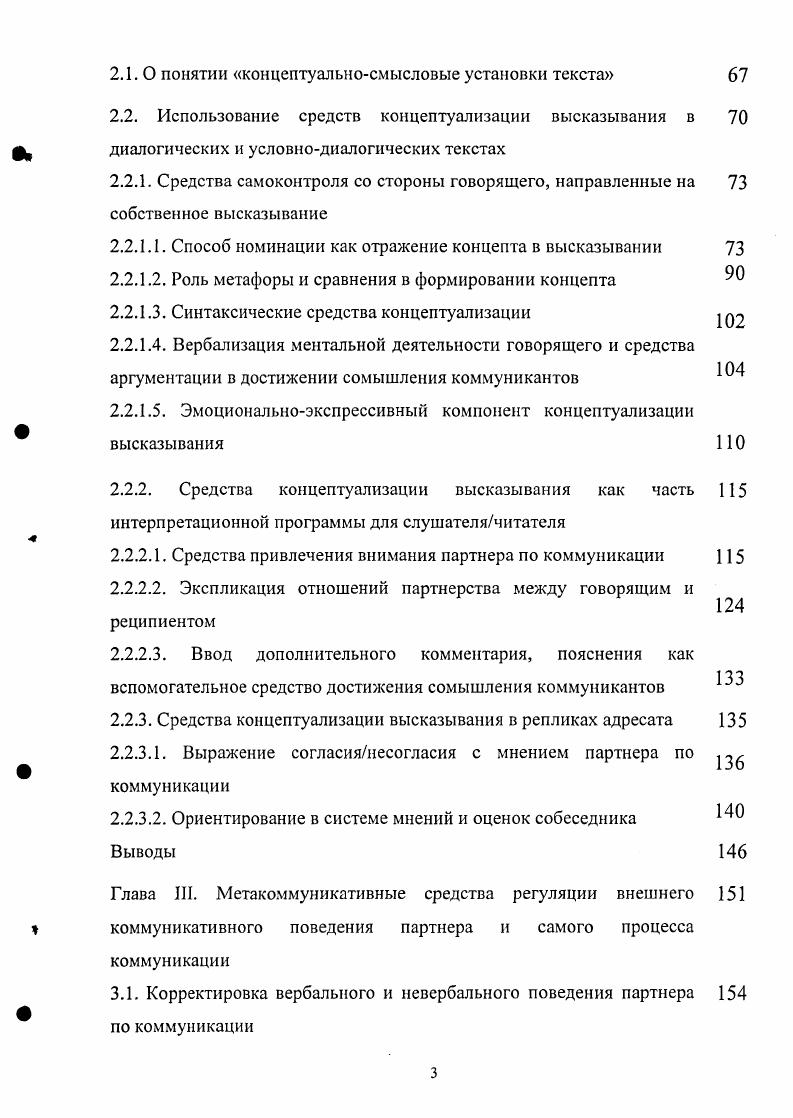

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Структура языкового концепта оценки в современном английском языке : На материале оценочных глаголов | Шпякина, Ольга Александровна | 2005 |

| Национально-культурные особенности немецких устойчивых словосочетаний с компонентами-числительными | Лысова, Елена Борисовна | 2003 |

| Двойное отрицание в простом предложении : На материале английского языка | Евсина, Марина Владимировна | 2006 |