Дискурсивный потенциал немецкого прилагательного

- Автор:

Ванюкова, Ирина Викторовна

- Шифр специальности:

10.02.04

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

2006

- Место защиты:

Москва

- Количество страниц:

162 с. : ил.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

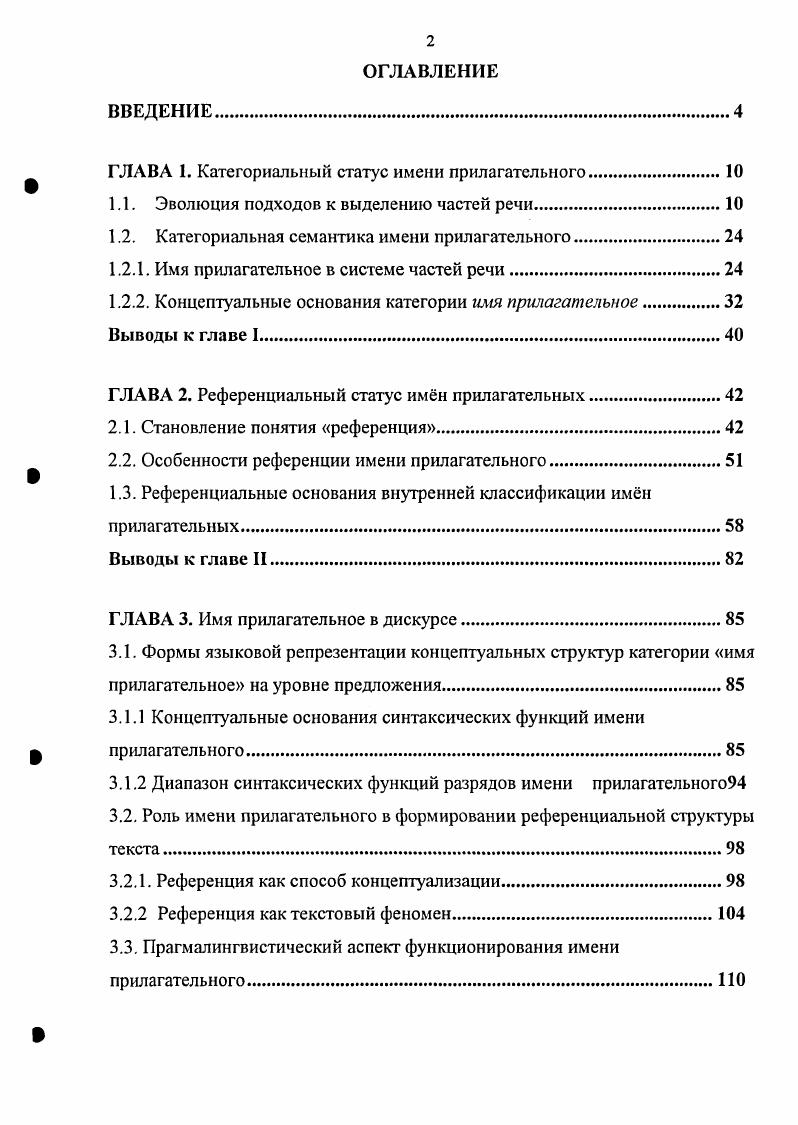

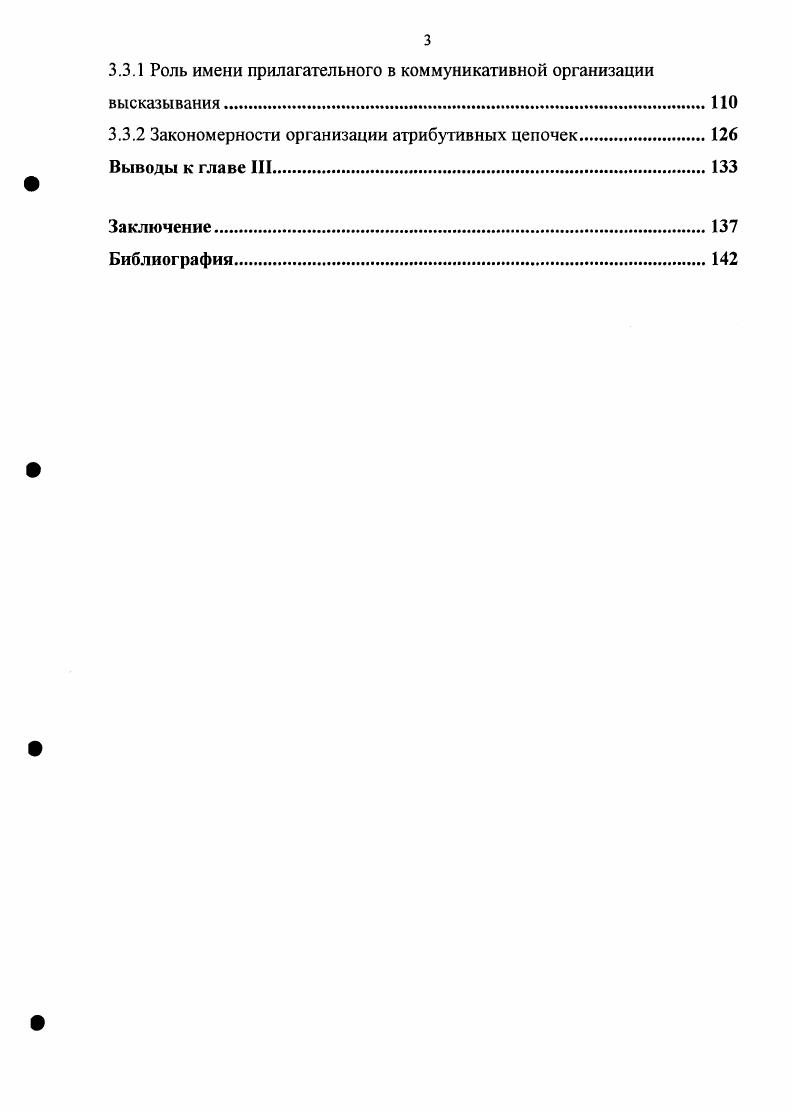

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Фразеологизмы в языке немецкой молодежи | Копаева, Светлана Викторовна | 2005 |

| Атрибутивный композит или атрибутивное словосочетание как альтернативные средства номинации в немецком языке | Шавкун, Наталья Сергеевна | 2001 |

| Лингвистические особенности интернет-дискурса : на материале немецкого языка | Яковлюк, Александр Александрович | 2015 |