Номинативные стратегии в гендерном измерении : на материале немецких нарративных текстов

- Автор:

Сбитнев, Александр Павлович

- Шифр специальности:

10.02.04

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

2008

- Место защиты:

Воронеж

- Количество страниц:

220 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

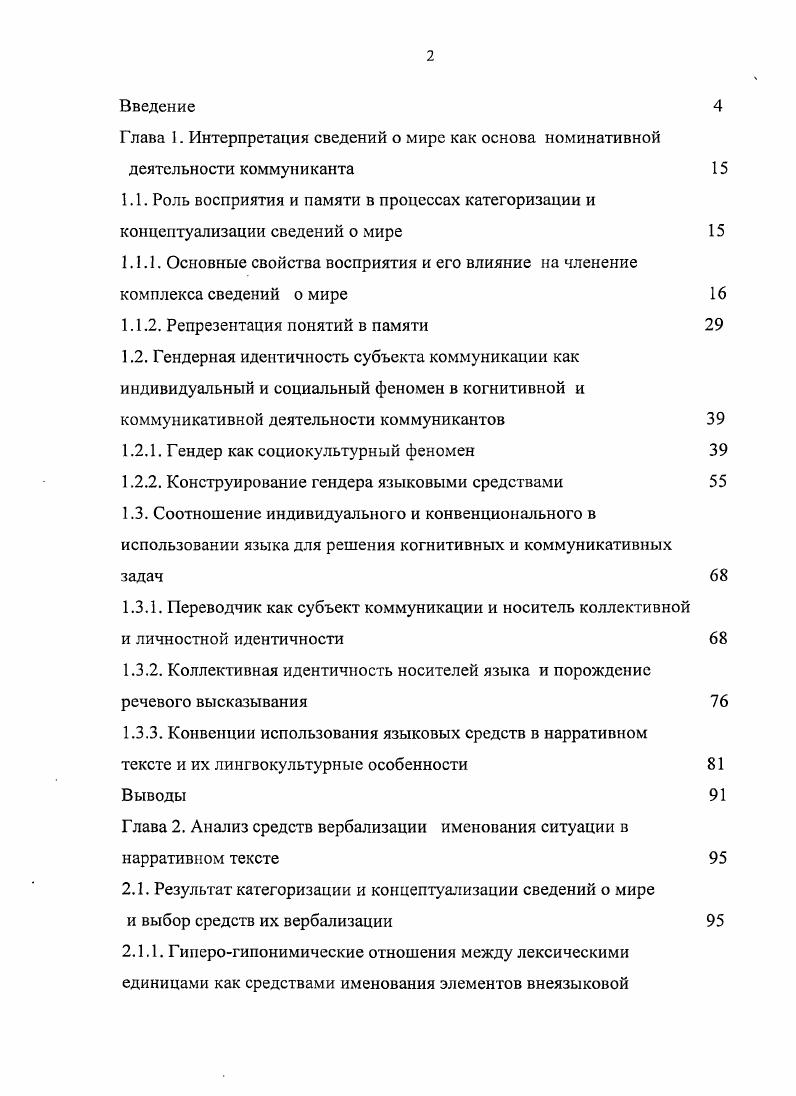

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Грамматический статус и семантика конструкции N+is going+инф. в современном английском языке. | Серебрякова, Галина Александровна | 1982 |

| Оценочные стратегии в языке британской качественной и массовой прессы | Гилёва, Анна Валериевна | 2005 |

| Символика цвета в английском художественном тексте | Курмакаева, Валерия Шамильевна | 2001 |