Лирика Аполлона Григорьева : Жанровая динамика, художественные принципы, циклы

- Автор:

Островских, Ирина Николаевна

- Шифр специальности:

10.01.01

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

2001

- Место защиты:

Барнаул

- Количество страниц:

193 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

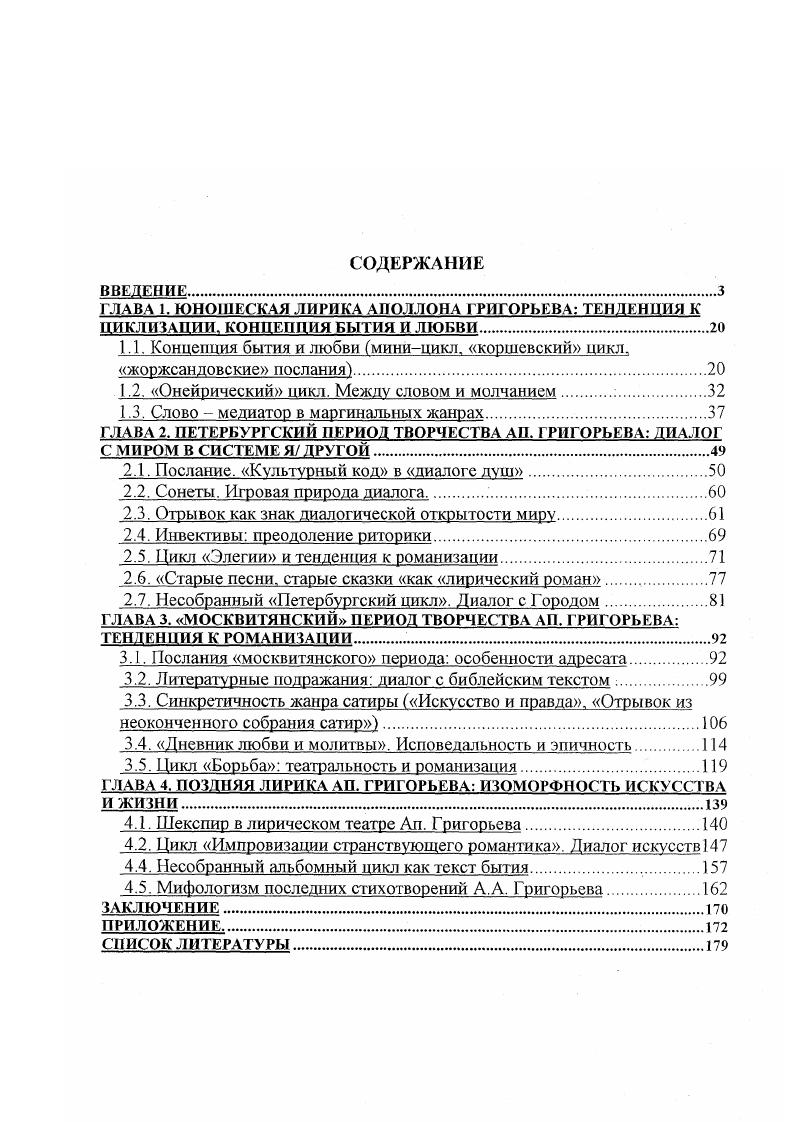

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Творчество Г. Щербаковой конца 1970-х - начала 2000-х гг. в контексте традиций русской классики | Громова Алина Юрьевна | 2016 |

| Проза К. Д. Бальмонта : Автобиографический аспект | Боровкова, Ирина Владимировна | 2002 |

| Жанровый генезис романа Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы" : традиции комедии, водевиля и фельетона | Солянкина, Ольга Николаевна | 2010 |