Жанр святочного рассказа в творчестве Н.С. Лескова

- Автор:

Зенкевич, Светлана Игоревна

- Шифр специальности:

10.01.01

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

2005

- Место защиты:

Санкт-Петербург

- Количество страниц:

224 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

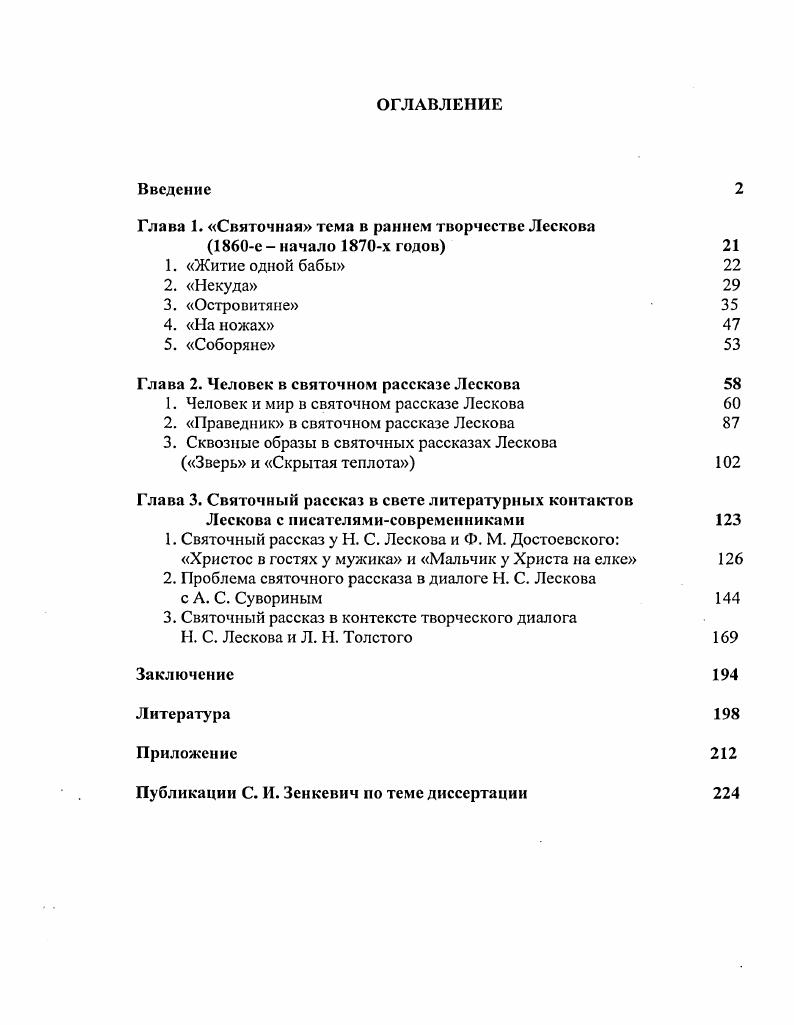

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Жанр картин и сцен в творчестве А.Н. Островского | Чайкина, Татьяна Васильевна | 2011 |

| Трансформация романтического конфликта в литературе русского символизма | Светикова, Елена Юрьевна | 2003 |

| Роман И. А. Бунина "Жизнь Арсеньева" : Проблема жанра | Чой Чжин Хи | 1999 |