Драматургия В.В. Набокова в контексте театральных исканий Серебряного века

- Автор:

Коржова, Инесса Николаевна

- Шифр специальности:

10.01.01

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

2010

- Место защиты:

Москва

- Количество страниц:

201 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

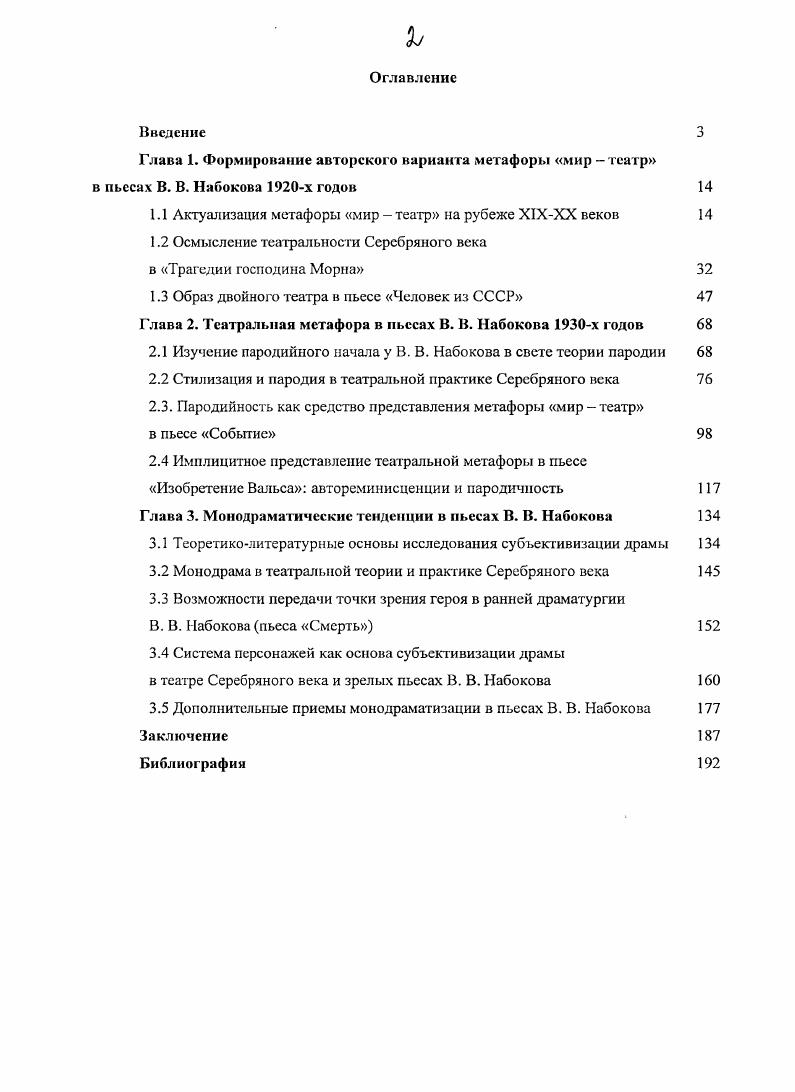

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Сатира в русской литературе конца 70-80-х годов XVIII века (журналы "Собрание новостей", "Санктпетербургский вестник", "Утро", "Лекарство от скуки и забот" и другие) | Ищенко, Лариса Ивановна | 1984 |

| Религиозно-философские основы художественного творчества Б.К. Зайцева 1900 - 1920-х гг. | Князева, Оксана Григорьевна | 2007 |

| Притча в системе художественного мышления В. Маканина | Климова, Тамара Юрьевна | 1999 |