Духовная эволюция как тема в творчестве Н.С. Гумилева

- Автор:

Малых, Вячеслав Сергеевич

- Шифр специальности:

10.01.01

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

2013

- Место защиты:

Ижевск

- Количество страниц:

241 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

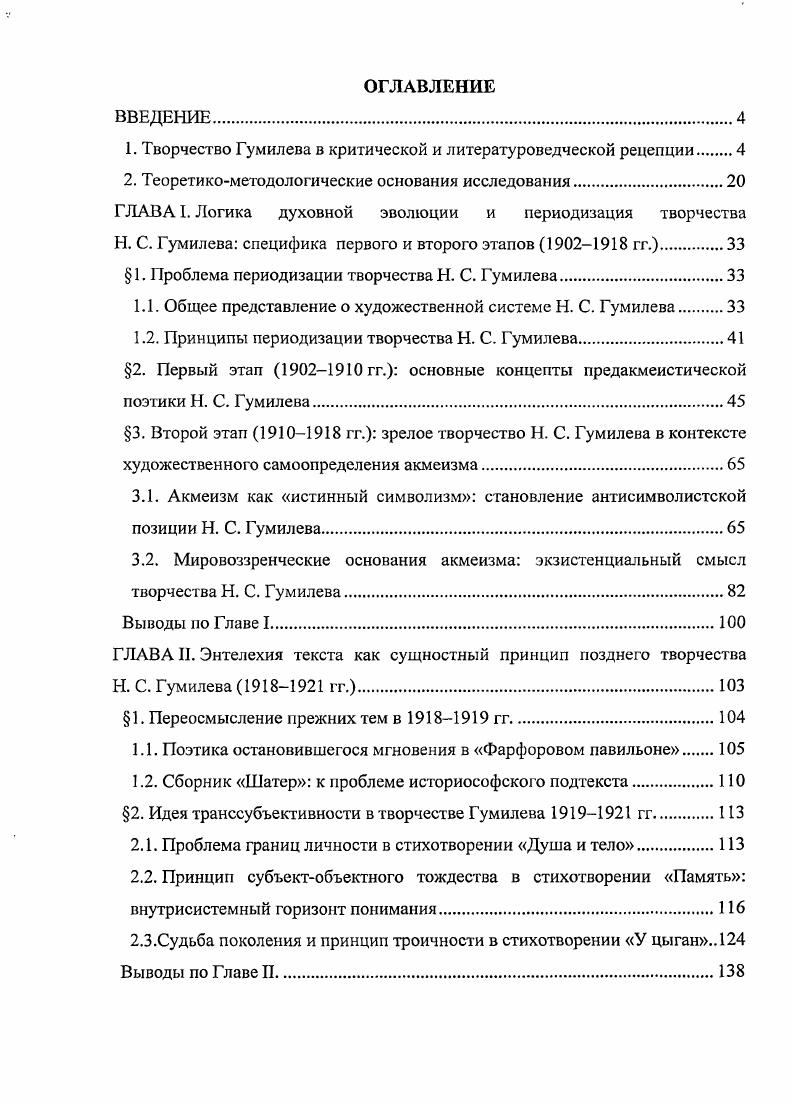

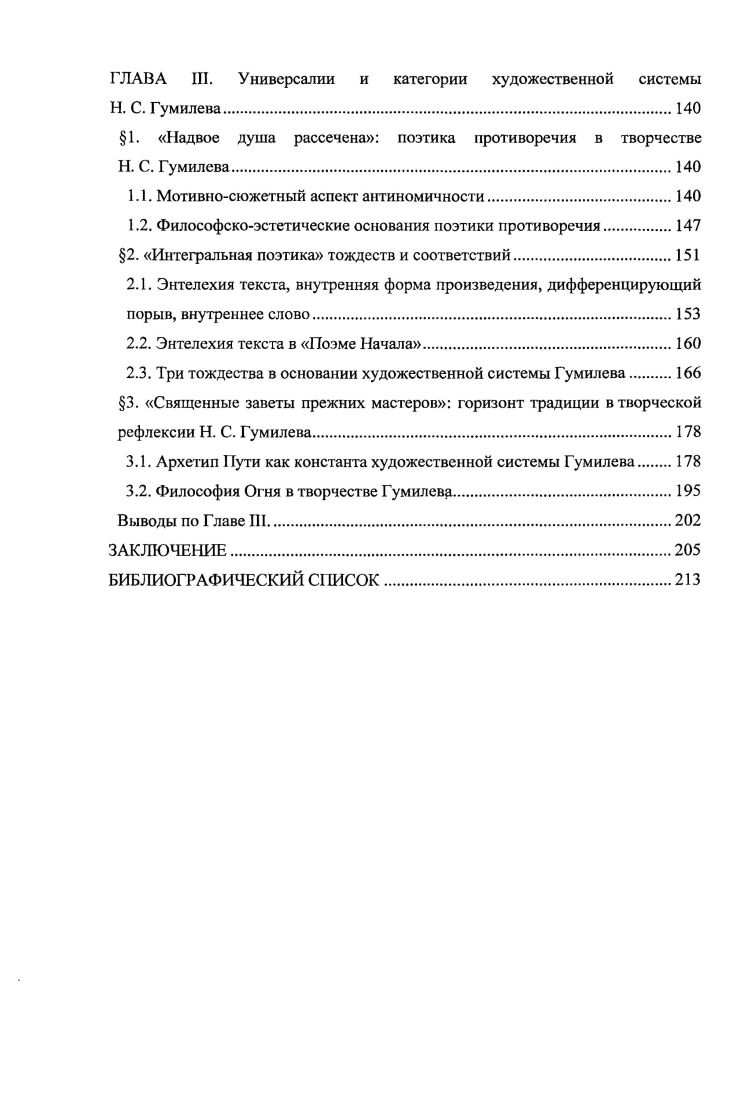

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Персоносфера Владимира Набокова: типологические ряды | Накарякова Анна Андреевна | 2016 |

| Творчество А. Т. Твардовского : Природа смеха | Шалдина, Римма Владимировна | 2003 |

| Периодические издания ЛЕФ: история,теория и практика | Загорец, Ярослав Дмитриевич | 2011 |