Православный иконостас как культурный синтез

- Автор:

Юрьева, Татьяна Владимировна

- Шифр специальности:

24.00.01

- Научная степень:

Докторская

- Год защиты:

2006

- Место защиты:

Саранск

- Количество страниц:

370 с. + Прил. (с.371-565: ил.)

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

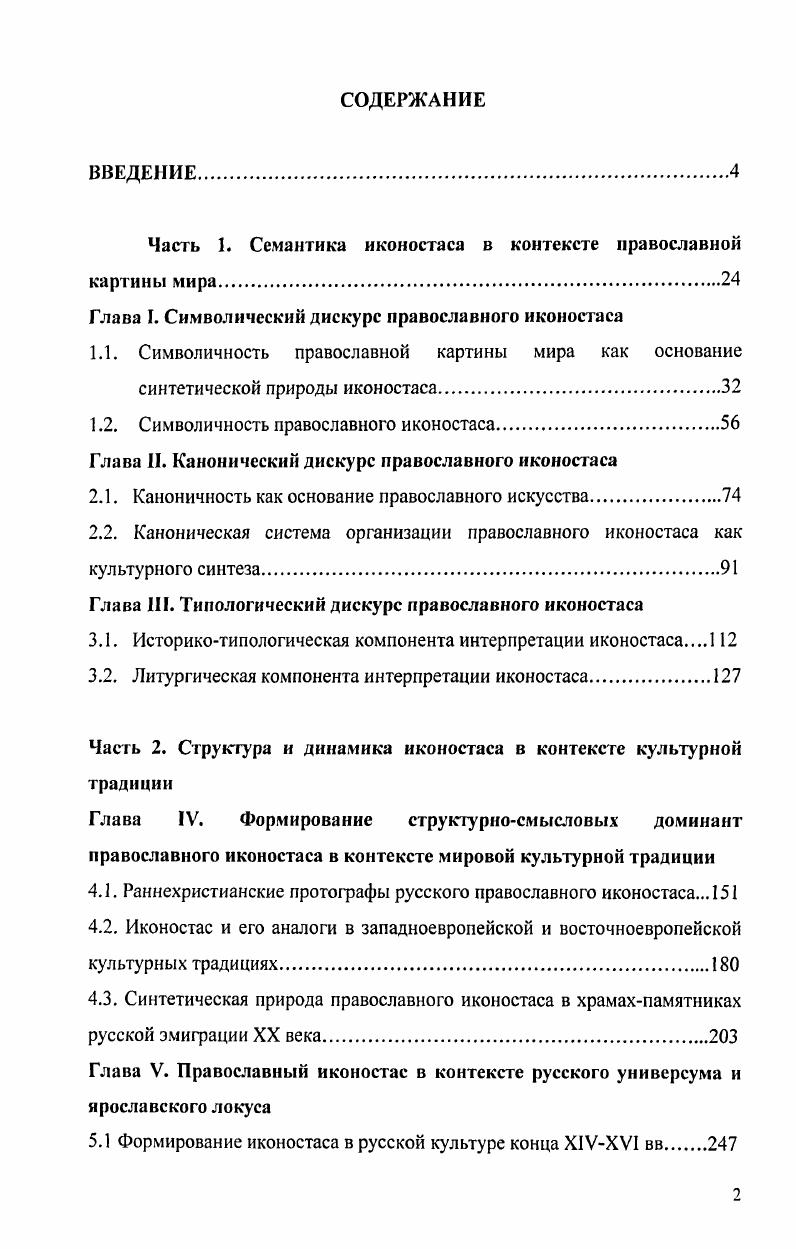

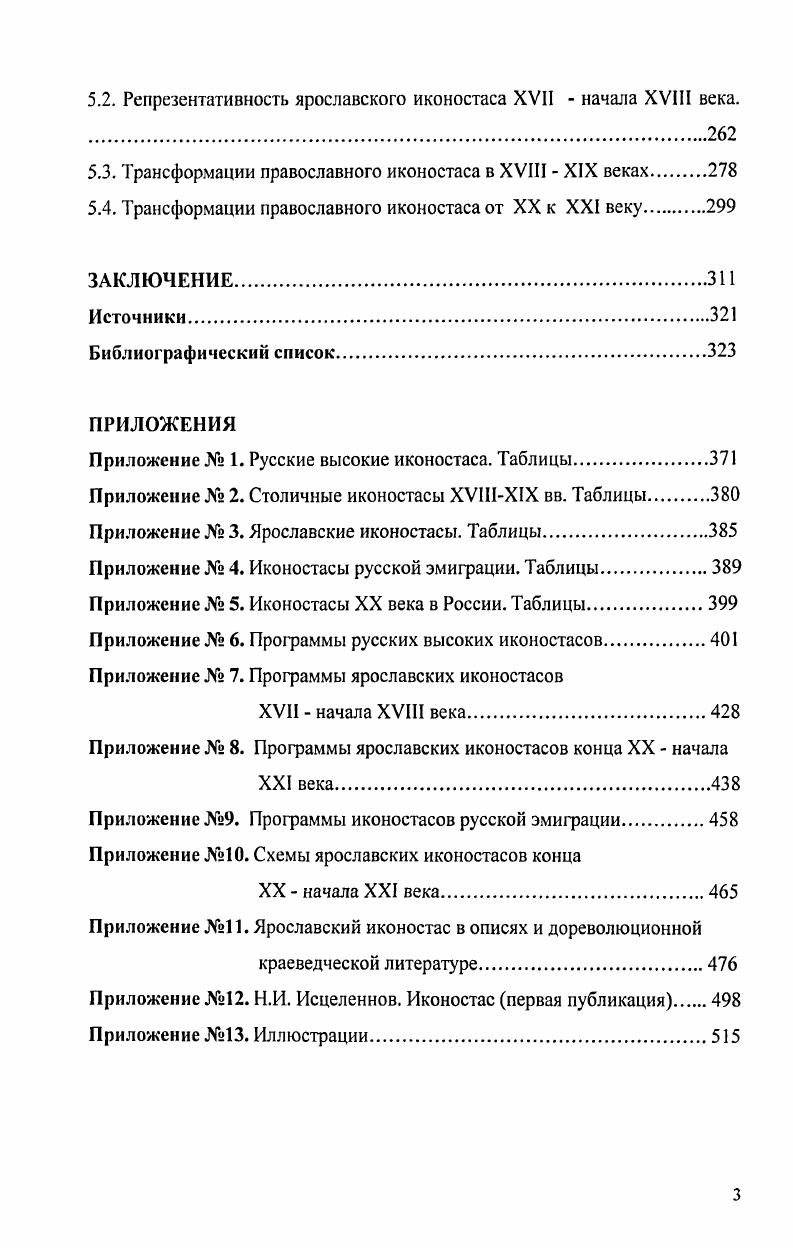

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Спор культуры и цивилизации в аборигенной прозе Сибири и Северной Америки : Повести Анны Неркаги в компаративном контексте | Шапоренкова, Галина Алексеевна | 2001 |

| Биография как источник мифологизации В.В. Розановым пола и семьи | Зорина, Галина Викторовна | 2006 |

| Смысловая сфера культуры: модусы кризисного развития | Хоружая, Светлана Владимировна | 2008 |