Проза К.К. Вагинова: прагматические аспекты художественного высказывания в контексте литературного процесса 1920 - 1930 - х годов

- Автор:

Бреслер, Дмитрий Михайлович

- Шифр специальности:

10.01.01

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

2015

- Место защиты:

Санкт-Петербург

- Количество страниц:

251 с. : ил.

Стоимость:

700 р.499 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

Страницы оглавления работы

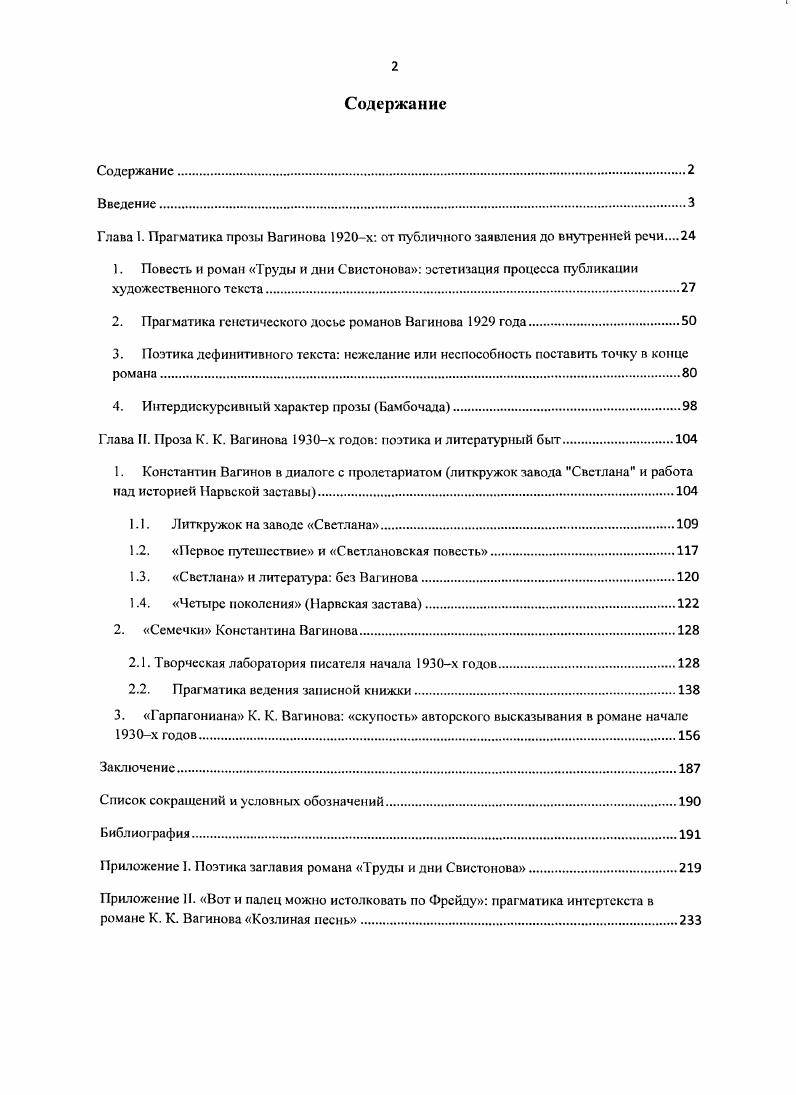

Содержание

Содержание

Введение

Глава 1. Прагматика прозы Вагинова 1920-х: от публичного заявления до внутренней речи

1. Повесть и роман «Труды и дни Свистонова»: эстетизация процесса публикации

художественного текста

2. Прагматика генетического досье романов Вагинова 1929 года

3. Поэтика дефинитивного текста: нежелание или неспособность поставить точку в конце

романа

4. Интердискурсивный характер прозы (Бамбочада)

Глава II. Проза К. К. Вагинова 1930-х годов: поэтика и литературный быт

1. Константин Вагинов в диалоге с пролетариатом (литкружок завода "Светлана" и работа

над историей Нарвской заставы)

1.1. Литкружок на заводе «Светлана»

1.2. «Первое путешествие» и «Светлановская повесть»

1.3. «Светлана» и литература: без Вагинова

1.4. «Четыре поколения» (Нарвская застава)

2. «Семечки» Константина Вагинова

2.1. Творческая лаборатория писателя начата 1930-х годов

2.2. Прагматика ведения записной книжки

3. «Гарпагониана» К. К. Вагинова: «скупость» авторского высказывания в романе начале

1930-х годов

Заключение

Список сокращений и условных обозначений

Библиография

Приложение I. Поэтика заглавия романа «Труды и дни Свистонова»

Приложение П. «Вот и палец можно истолковать по Фрейду»: прагматика интертекста в романе К. К. Вагинова «Козлиная песнь»

Введение

Несмотря на то, что количество исследовательских работ, посвященных творчеству К. К. Вагинова, сравнительно невелико, стоит признать, что сегодня существует раздел истории литературы XX века, в котором специально разрабатываются проблемы поэзии и прозы данного автора. Предваряя основное содержание диссертации, необходимо осветить принципиальные проблемы, интересовавшие исследователей в связи с творчеством Вагинова, и описать подходы, применяемые в поисках адекватного описания его оригинальных произведений — тем самым определяя степень разработанности заявленной темы диссертационного исследования.

Почти половину века ученые неустанно и с интересом пишут о прозе и поэзии Вагинова, однако, по нашему мнению, концептуальное видение вагановских произведений, определившее и последующие исследовательские тенденции, формируется в период с 1967 по 1989 год.

История изучения творчества Вагинова — одна из редких литературоведческих традиций, начало которой имеет точную датировку. Доклад студентки Т. Л. Никольской, прочитанный на конференции в Тарту (с последующей публикацией материалов доклада в сборнике статей молодых исследователей1), является первой научной работой, посвященной непосредственно фигуре писателя. Однако нельзя сказать, что Никольская заново открыла для любителей словесности уже, должно быть, забытое имя.

Согласно условиям бытования литературы в брежневский период, процессы культурного восприятия происходили параллельно двумя способами. К концу 1960-х годов еще живы многие друзья и коллеги

1 Никольская Т. Л. О творчестве К. Вагинова // Материалы XXII науч. студ. конф. Ч. 1. Тарту, 1967. С. 94-100.

Вагинова, он упоминается в мемуарах2 и даже в некоторых исследованиях о литературе 1920-х годов.3 Наибольшую популярность его творчество имело в узком кругу интеллектуального андеграунда, среди представителей неофициальной культуры — условно, второго поколения той интеллигенции, что запечатлена в образах его прозы. Никольская была вхожа в закрытое литературное сообщество Ленинграда и, безусловно, значительная часть материала тартуской статьи была подчерпнута из личного общения с представителями культуры «самиздата».4 Однако появление студенческой работы с такой оригинальной темой начинает процесс преобразования литературно-бытовой легенды о незамеченном гении в историко-литературный факт, выявленный и описанный по общим методологическим и дискурсивным правилам.

Почти десять лет спустя после сообщения в Тарту статья о Вагинове войдет в девятый (дополнительный) том «Краткой литературой энциклопедии», где Никольская будет писать: «<в> романах В<агинова> — сочетание трагич<еского> психологизма с резко сатирич<еским> изображением воинствующего мещанства»5. Признание Вагинова «значительным литературным явлением»6 было возможно только с помощью штампов социалогической критики. Либеральный жест по отношению к писателю, «не сумевш<ему> найти место в новой

2 См. немногочисленные упоминания: Берберова Н. Из петербургских воспоминаний. Три дружбы // Опыты. 1953. № 1. С. 167.; Борисов Л. И. Родители, наставники, поэты... Книга в моей жизни. М., 1967. С.85.

3 См., к примеру: Завалишин В. Николай Заболоцкий // Новый журнал. 1959. №58. С.122.; Вулис А. 3. Советский сатирический роман. Эволюция жанра в 20-30-е годы. Ташкент, 1965. 268 с.; Гор Г. О лирике // День поэзии. Д., 1964. С. 51-52.

4 В период с 1964 по 1972 годы Т. Л. Никольская (вместе с Л. Чертковым) активно занималась сбором материала по истории «второй литературы» 1920-х годов (помимо Вагинова, ее интересовал, в частности, Л. Добычин). В ОР РНБ передана переписка литературоведов со многими потенциальными информантами: Л. И. Борисовым (ф. 1278, оп. 2, ед. хр. 13), Н. Н. Берберовой (ф. 1278, оп. 2, ед. хр. 9), Н. К. Чуковским (ф. 1278 оп. 2, ед. хр. 61), П. Н. Лукницким (ф. 1278, оп. 2, ед. хр. 32), Л. А. Мессом (ф. 1278, оп. 2, ед. хр. 34), Н. Л. Степановым (ф. 1278, оп. 2, ед. хр. 49) и др.

5 Никольская Т. Л. Ватинов // Краткая литературная энциклопедия. В 9 т. Т. 9. А — Я. [дополнительный]. М., 1978. Ст. 169.

6 Именно так во введении к девятому (дополнительному) тому Ю1Э названы те литераторы, которых не включили в основное издание энциклопедии.

потенции факта. Экфрасис, выполняющий функцию фоторобота, становится внутри художественного текста фактографическим клише.

Однако ироничный скепсис Вагинова заметен и в отношении креативности собственно литературного дискурса. У всех трех газетных вырезок может быть найден интертекстуальный прототип. У популярного в СССР датского писателя Гаральда Бергстедта (1877-1965) в 1923 году выходит русский перевод романа «Александерсен» (1918) о портном— путешественнике. Знакомство с историей создания этого текста позволяет обнаружить необязательную на первый взгляд его связь со средневековой карнавальной культурой. Как заявляет сам Бергстедт,82 замысел романа сложился после прочтения «Странствия пилигрима» (1678, 1684) Джона Беньяна, английского писателя и баптистского проповедника — барочной аллегории о пренебрежении земным (в том числе и земными обязанностями перед семьей) ради достижения иного, небесного существования. Бергстедт претендовал на современную трактовку сочинения Беньяна. Нет сомнений в том, что здесь осуществляется попытка символически означит современность с тем же универсалистским эффектом, что был возможен в XVII веке. Несмотря на всю серьезность авторского замысла, роман наполнен яркими сатирическими образами современного западного мира. Амбивалентность авторской задачи и ее реализации формирует карнавальное художественное пространство, оттеняя философские максимы главного героя иронией. Роман Бергстедта крайне аллегоричен, референции всегда явны. Путь героя лежит через такие пункты, как город Духа, город Плоти и город Смерти — здесь героев ждут ожидаемые испытания, которые для Александерсена в итоге обернутся разочарованием, развенчанием мечты о счастливом, культурном обществе. Контрапунктом истории становится фраза героя «Я гость на

82 Pedersen V. Harald Bergstedt: Liv, livsanskuelse, digtning, skaebne. Kobenhovn, 1967. S. 149; 150;

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Формирование российского структурализма (1956-1964) и рецепция идей Тартуско-Московской семиотической школы в 1990-2000-е годы | Поселягин, Николай Владимирович | 2010 |

| Послание "К вельможе" в процессе становления и развития историзма творчества А.С. Пушкина 1830-х годов | Симонова, Вера Михайловна | 2005 |

| Художественный мир М.А. Тарковского : пространство, время, герой | Вальянов, Никита Александрович | 2018 |