Интерпретация дистрибуций глагольных контекстов в качестве манифестации структуры лексико-семантических групп разных типов : на примере группы глаголов положения в пространстве и глаголов мышления

- Автор:

Филиппов, Андрей Константинович

- Шифр специальности:

10.02.21

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

2011

- Место защиты:

Санкт-Петербург

- Количество страниц:

245 с. : ил.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

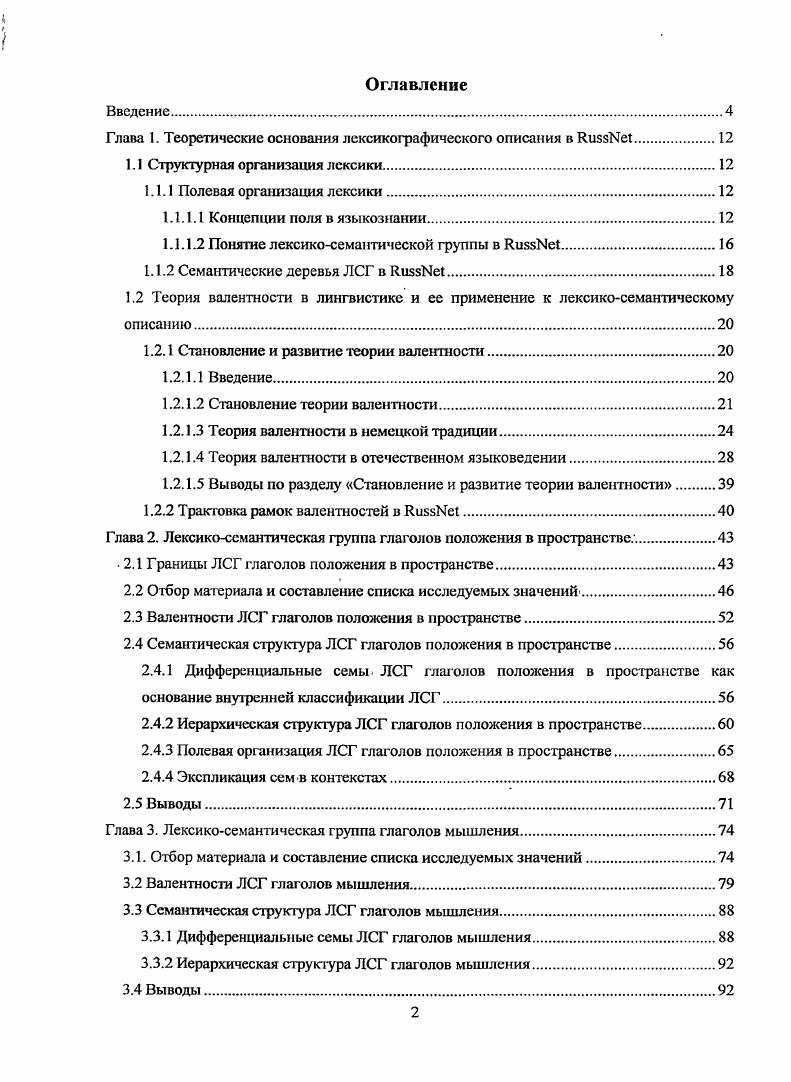

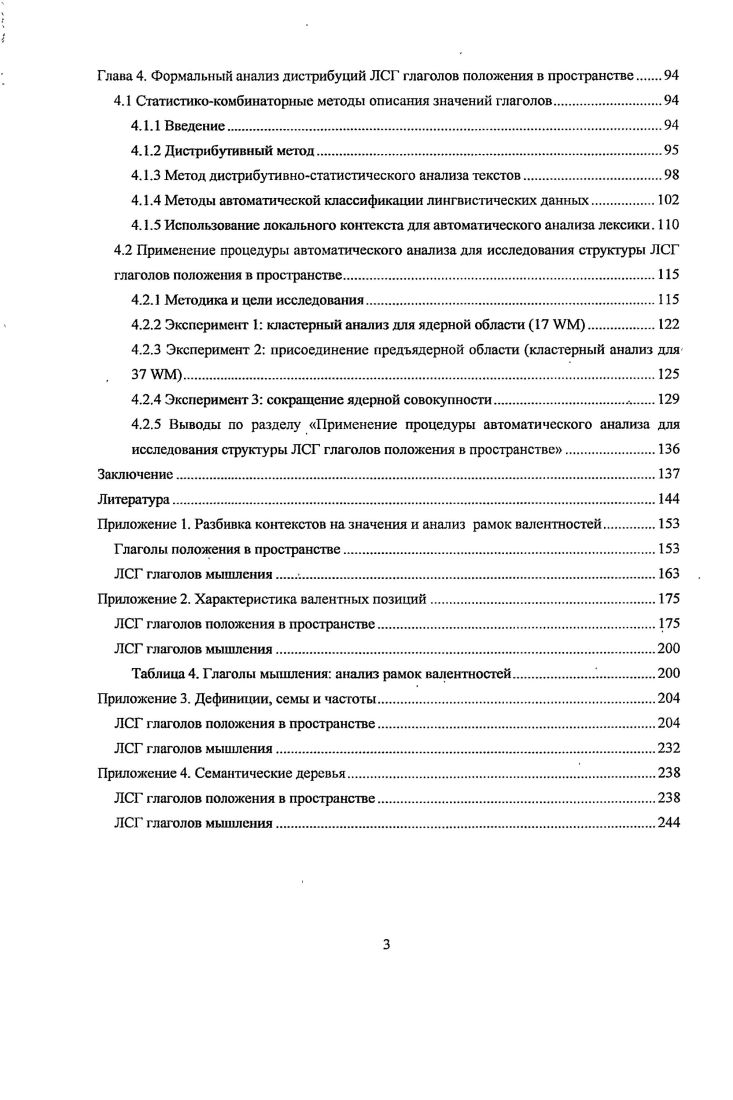

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Лексикографические проблемы представления видовой парности в современном русском языке | Чанг Пен-чи | 1999 |

| Моделирование терминосистемы "экологический аудит" и её описание в систематизирующем глоссарии | Кантышева, Надежда Геннадьевна | 2011 |

| Идеографическое описание научной терминологии в специальных словарях | Табанакова, Вера Дмитриевна | 2001 |