Стихотворения И. Бродского как метатекст : На материале книги "Часть речи"

- Автор:

Ким Хюн Еун

- Шифр специальности:

10.01.08

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

2004

- Место защиты:

Москва

- Количество страниц:

211 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

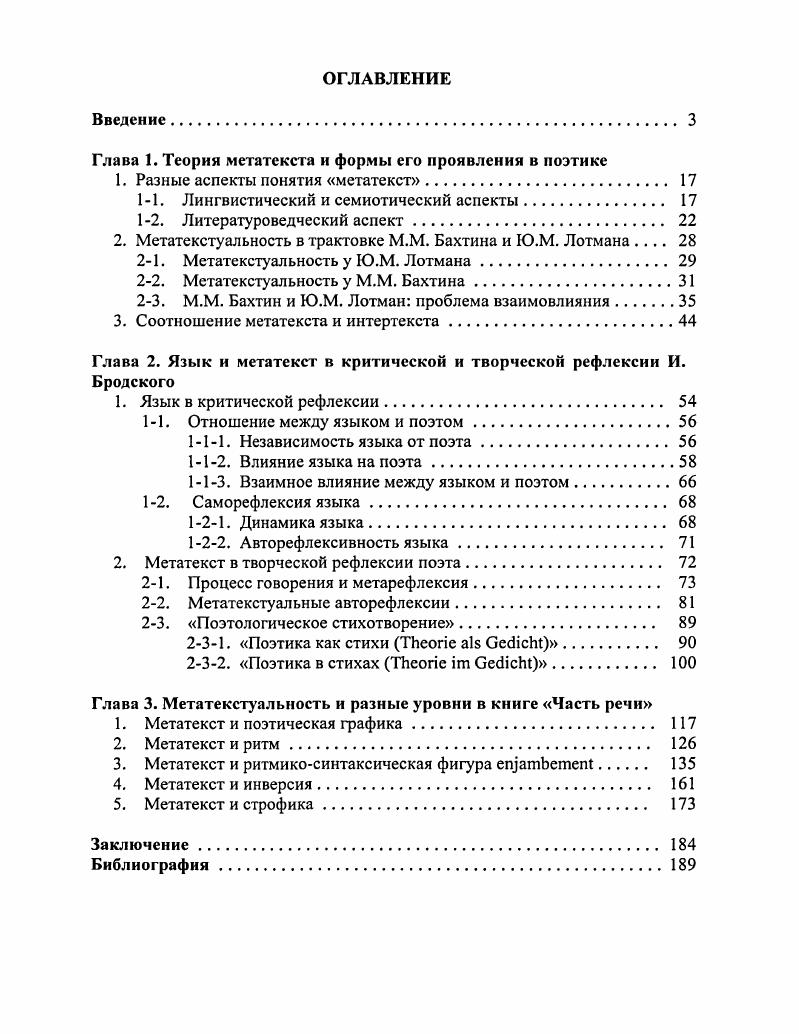

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Типология "романа о романе" в русской и французской литературах 20-х годов XX века | Суслова, Инга Валерьевна | 2006 |

| Поэтика пространства и времени в готическом сюжете | Заломкина, Галина Вениаминовна | 2003 |

| Типология Драматизма : На материале романов Л.Н. Толстого "Анна Каренина" и "Воскресение" и А.Н. Толстого "Хождение по мукам" | Ду Жуй | 2004 |