Романы В. Т. Нарежного в контексте русской прозы конца XVIII - начала XIX веков

- Автор:

Рублева, Лариса Ивановна

- Шифр специальности:

10.01.01

- Научная степень:

Докторская

- Год защиты:

2002

- Место защиты:

Москва

- Количество страниц:

438 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

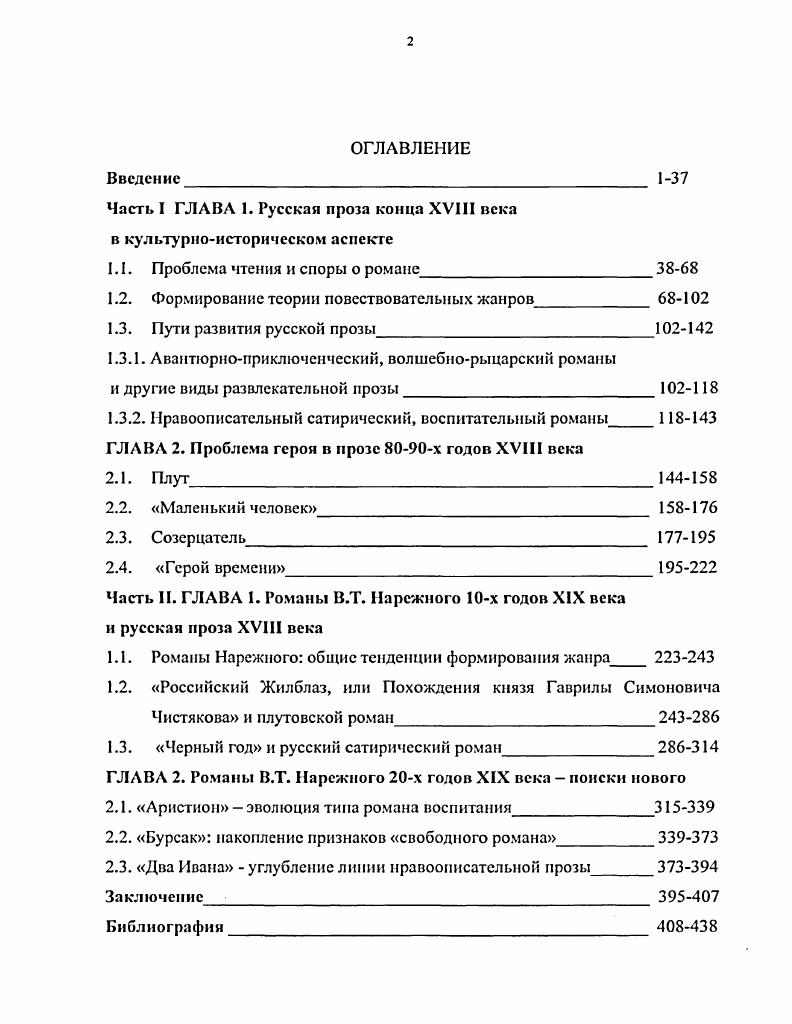

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Типология женских образов в народническом романе : На материале творчества Н.А. Арнольди, С.И. Смирновой, Н.Д. Хвощинской, О.А. Шапир | Березкина, Елена Петровна | 2004 |

| Специфика дневниковой формы повествования в прозе М.Пришвина | Колядина, Анна Михайловна | 2006 |

| Мемуарно-биографическое творчество В.Ф. Ходасевича (концепция личности русских писателей-модернистов рубежа XIX-XX веков) | Колесников, Сергей Александрович | 2012 |