Герои и жанровые формы романов Тургенева и Достоевского : типологические явления русской литературы XIX века

- Автор:

Ребель, Галина Михайловна

- Шифр специальности:

10.01.01

- Научная степень:

Докторская

- Год защиты:

2007

- Место защиты:

Пермь

- Количество страниц:

403 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

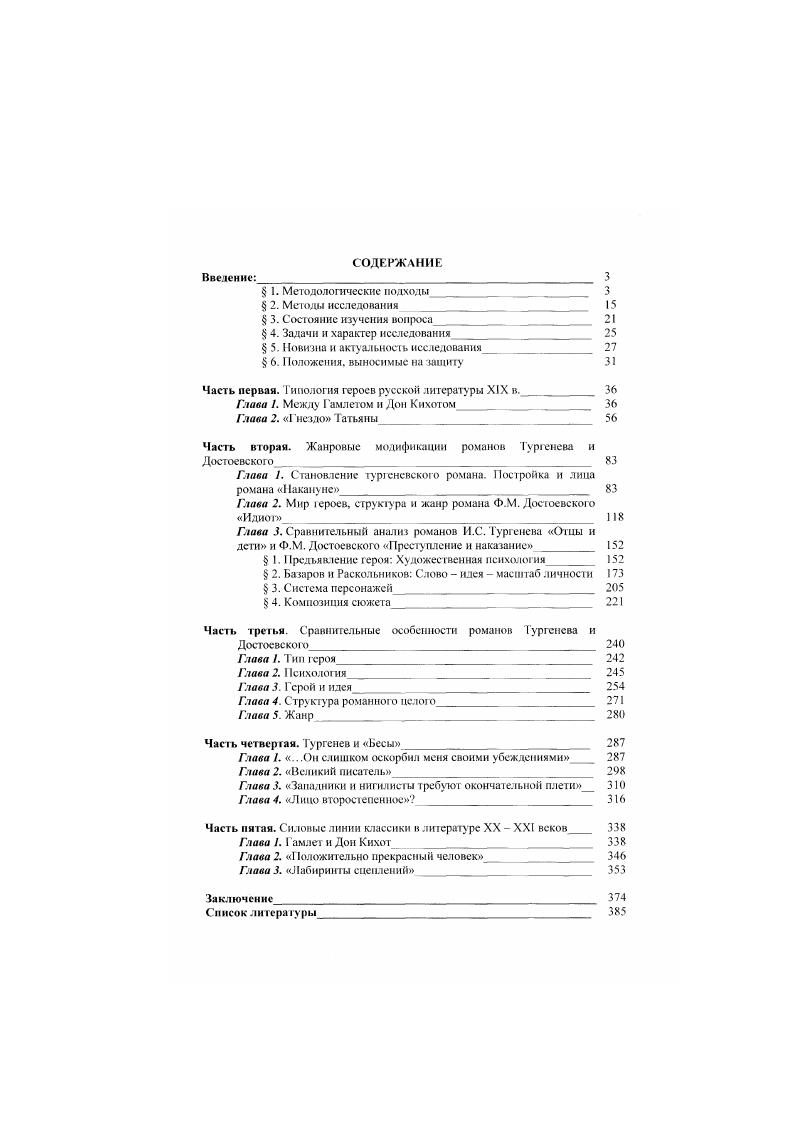

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Вещный мир в творчестве Н.В. Гоголя : На материале "Вечеров на хуторе близ Диканьки", "Миргорода" и "Петербургских повестей" | Мякинина, Елена Сергеевна | 2006 |

| Циклизация как прием создания художественного единства в книге рассказов В. Шаламова "Левый берег" | Панченко, Полина Валентиновна | 2009 |

| Поэтика древнерусских женских житий | Солоненко, Людмила Владимировна | 2006 |