Исторические парадигмы русской культуры: методологический анализ

- Автор:

Никуличев, Юрий Владимирович

- Шифр специальности:

24.00.01

- Научная степень:

Докторская

- Год защиты:

2007

- Место защиты:

Москва

- Количество страниц:

365 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

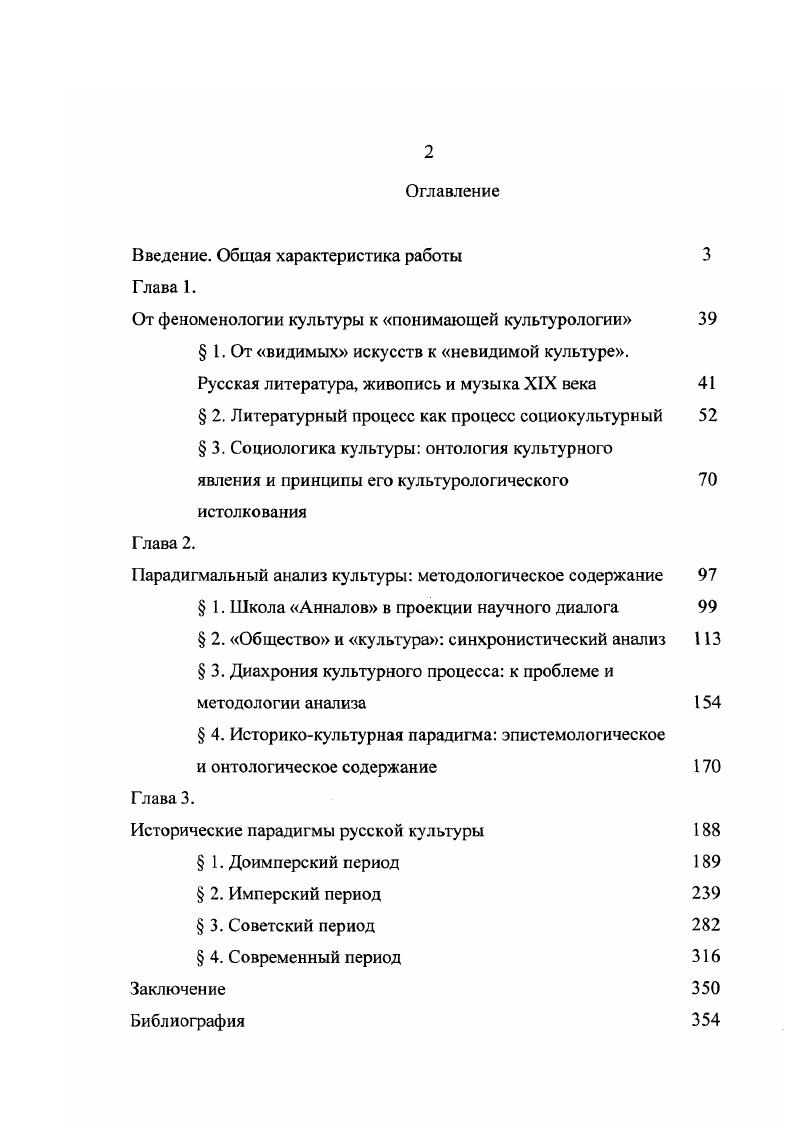

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Неомифологизм в художественной культуре США XX в. : На материале произведений У. Фолкнера и Дж. Апдайка | Пудовочкина, Наталья Евгеньевна | 2005 |

| Биография как источник мифологизации В.В. Розановым пола и семьи | Зорина, Галина Викторовна | 2006 |

| Влияние философии космизма на русскую культуру конца XIX-начала XX века | Парфенова, Анна Игоревна | 2001 |