Роль вышестоящих судов в обеспечении права обвиняемого на защиту : Анализ судебной практики

- Автор:

Мелкумян, Татьяна Николаевна

- Шифр специальности:

12.00.09

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

2003

- Место защиты:

Москва

- Количество страниц:

249 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

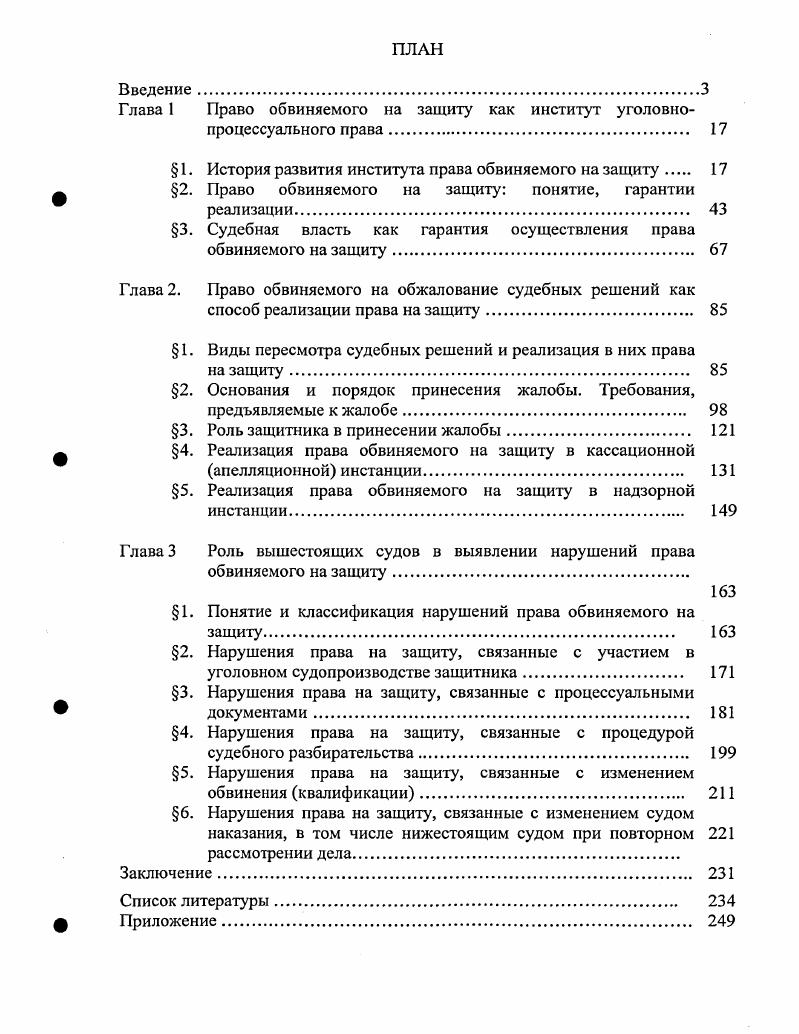

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе как правовой институт | Рыжов, Роман Сергеевич | 2004 |

| Правовые и криминалистические проблемы установления субъективной стороны преступления | Неустроева, Александра Викторовна | 2011 |

| Использование технических средств коммуникации в уголовном судопроизводстве : пути совершенствования | Казначей, Иван Васильевич | 2014 |