Доктрина в правовой системе Российской Федерации

- Автор:

Мадаев, Евгений Олегович

- Шифр специальности:

12.00.01

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

2012

- Место защиты:

Иркутск

- Количество страниц:

254 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

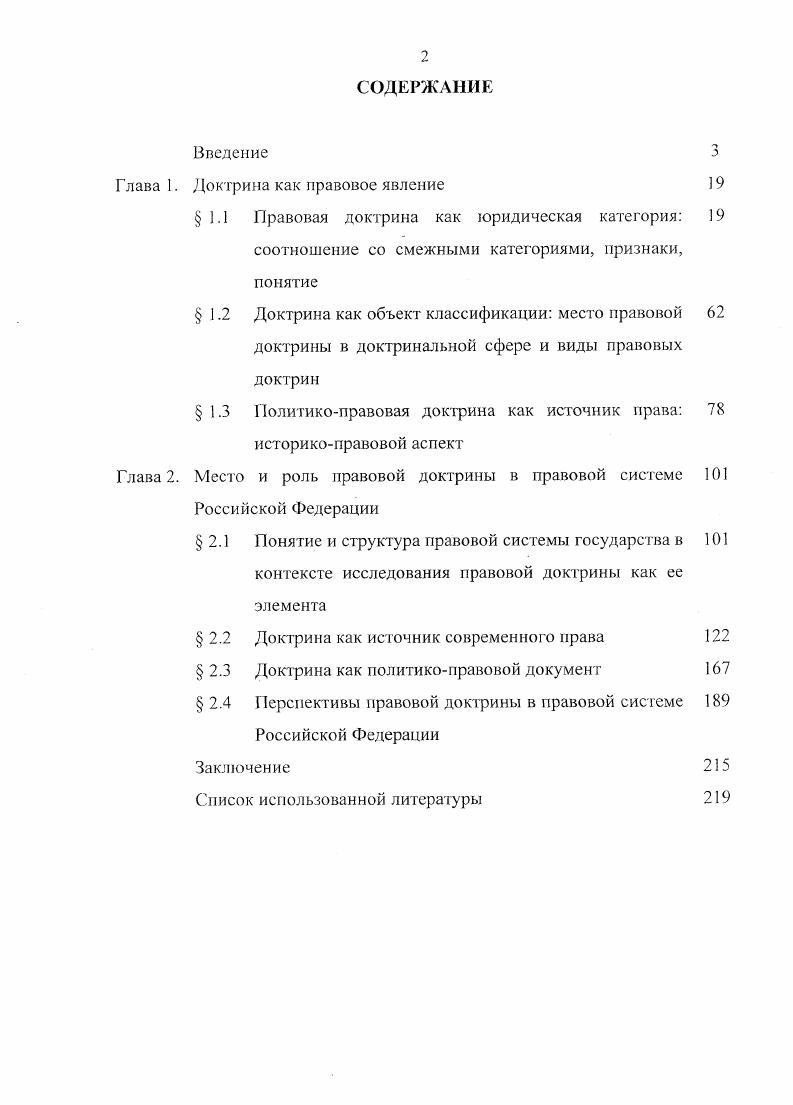

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Защита субъективных прав граждан : вопросы истории и теории | Маслова, Марина Геннадьевна | 2007 |

| Судебное правоприменение: теоретико-правовой анализ | Рафиков, Рустам Рафисович | 2006 |

| Государственность в политической системе субъекта Российской Федерации : Региональный аспект | Федечкин, Валерий Валерьевич | 2005 |