Свободные и несвободные причастные и деепричастные конструкции в русском литературном языке второй половины XVIII века

- Автор:

Эгипти, Илона Анатольевна

- Шифр специальности:

10.02.01

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

2002

- Место защиты:

Петрозаводск

- Количество страниц:

192 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

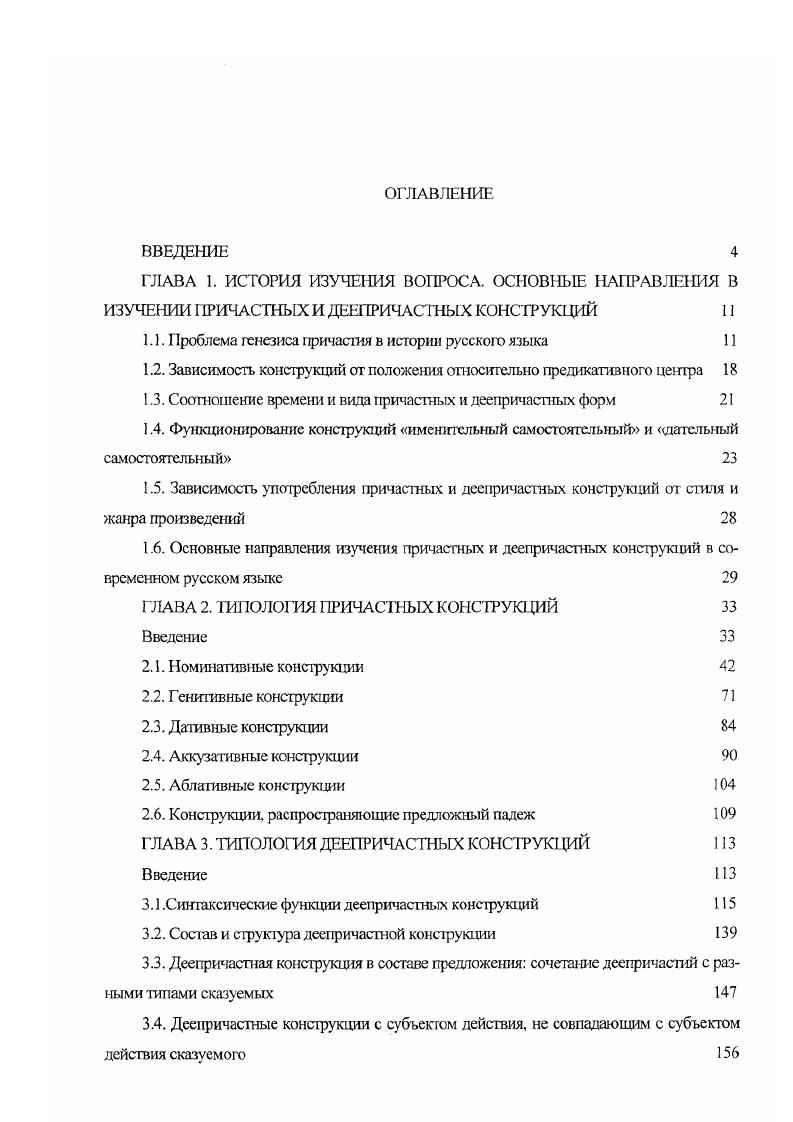

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Концепт ТРУД в русском языке : На материале пословиц и поговорок | Басова, Лариса Валерьевна | 2004 |

| Редупликация как явление русского словообразования : Историческое развитие и типологическая специфика | Крючкова, Ольга Юрьевна | 2000 |

| Феномен сплетни в русской лингвокультуре : когниосемантический аспект | Шейко, Дарья Владимировна | 2019 |