Эстетическая реализация языка: функционально-прагматическое исследование

- Автор:

Заика, Владимир Иванович

- Шифр специальности:

10.02.01

- Научная степень:

Докторская

- Год защиты:

2007

- Место защиты:

Великий Новгород

- Количество страниц:

405 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

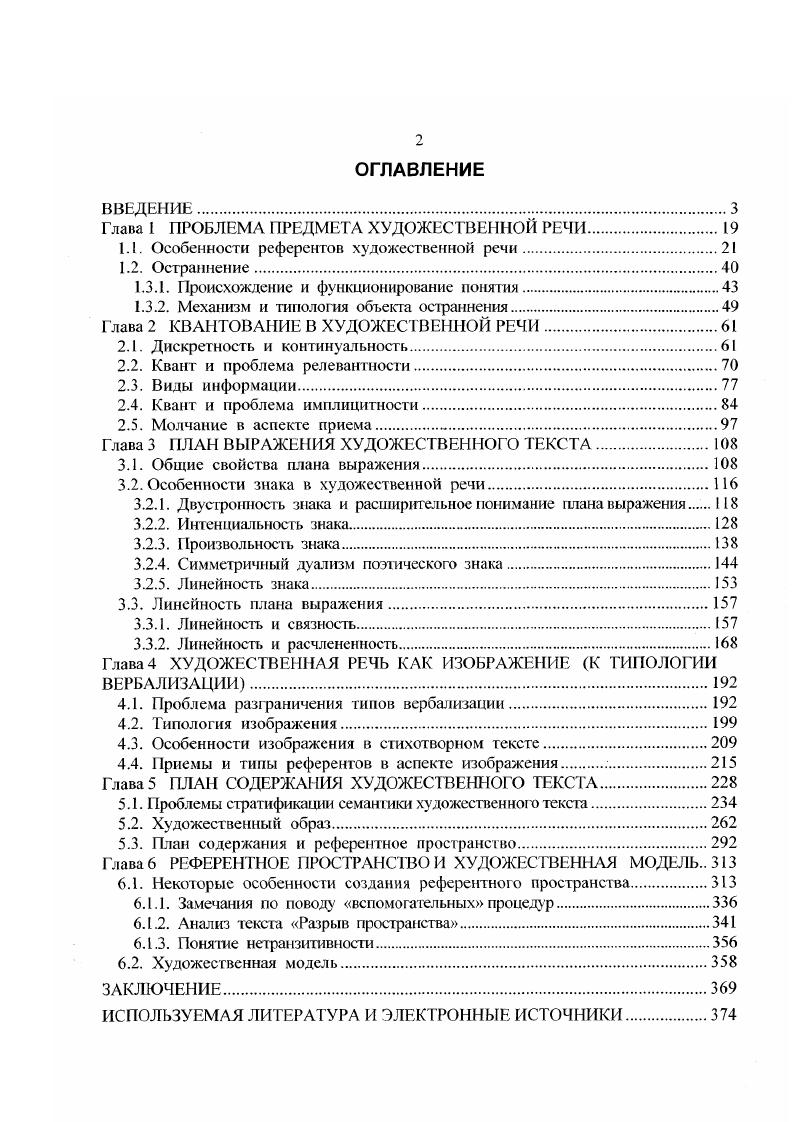

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Грамматические и функционально-семантические особенности предсказания (на материале русских пословиц) | Ефремова Людмила Васильевна | 2015 |

| Концепт "кризис" в современном политическом дискурсе | Прокофьева, Татьяна Александровна | 2006 |

| Лексические средства выражения модального значения необдуманности действия в конструкциях с инфинитивом | Волкова, Елена Петровна | 2010 |