Вопросы теории радиожурналистики на страницах профессиональной прессы

- Автор:

Шевченко, Ольга Николаевна

- Шифр специальности:

10.01.10

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

2007

- Место защиты:

Ростов-на-Дону

- Количество страниц:

241 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

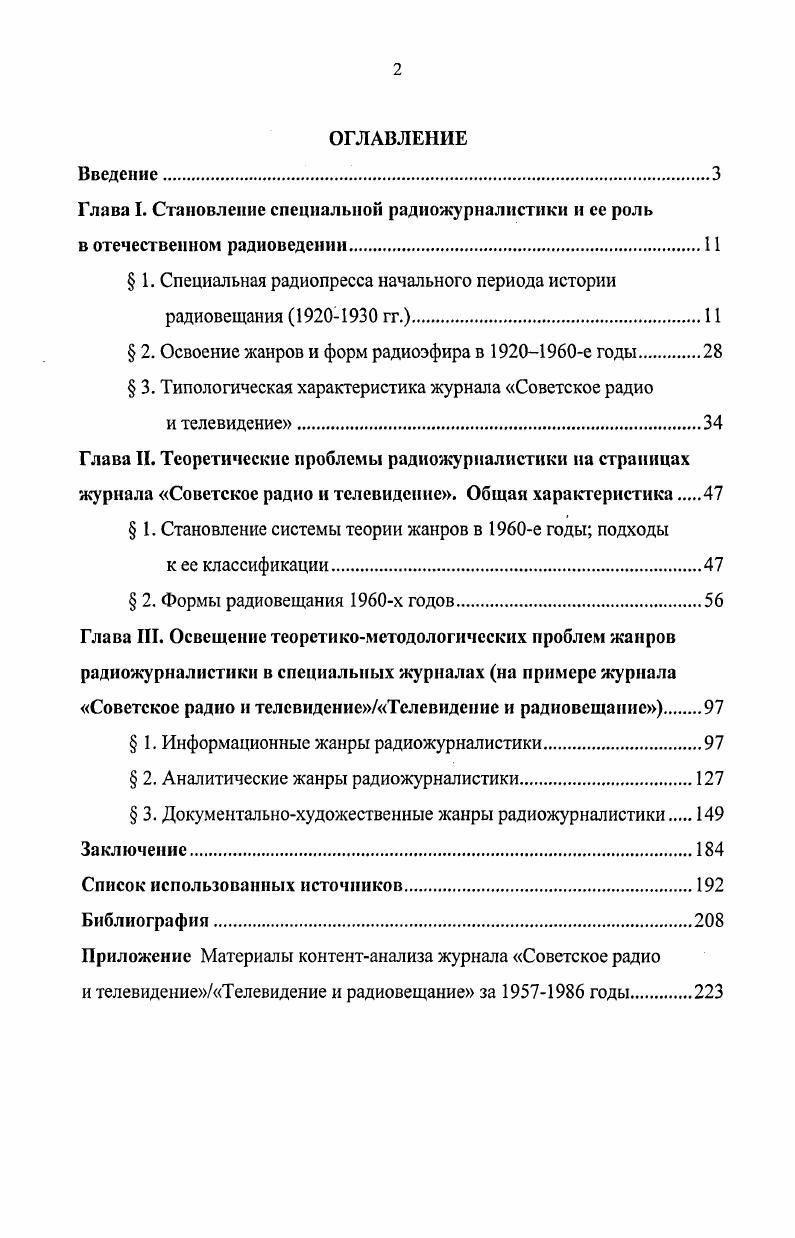

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Специфика контента сайтов регионального телевидения : филологический аспект | Лахтачева, Ольга Сергеевна | 2015 |

| Городское радиовещание : Ретроспектива, соврем. состояние, проблемы журналист. творчества | Добчинский, Александр Арсеньевич | 1996 |

| Своеобразие фельетонистики 1920-х гг. в газете "Гудок" | Кузнецов, Павел Валерьевич | 2011 |