Паремиологические жанры фольклора дагестанских азербайджанцев и народно-афористическая эстетика

- Автор:

Бабаев, Корхмаз Ферманович

- Шифр специальности:

10.01.09

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

2007

- Место защиты:

Махачкала

- Количество страниц:

193 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

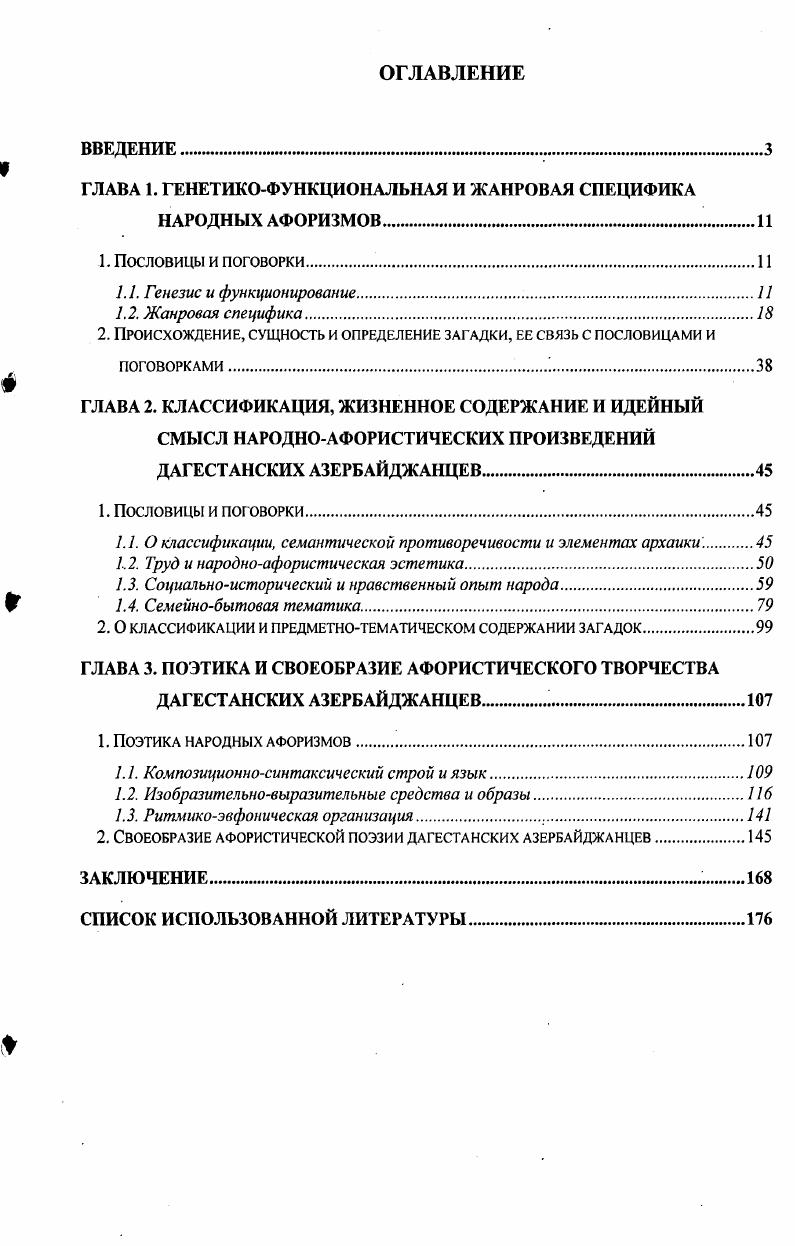

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Ногайский героический эпос : способы эпического изображения героев | Сикалиев, Ашим Имаммаземович | 2008 |

| Традиционная поэтическая образность (чай, сласти) в любовных частушках | Симакова, Мария Сергеевна | 2006 |

| Загадки Эксетерского кодекса в фольклорно-литературном контексте Средневековья | Кузнецова, Татьяна Сергеевна | 2008 |