А. Чехов - В. Маяковский : Комедиограф в диалоге с русской культурой конца XIX - первой трети XX в.

- Автор:

Комаров, Сергей Анатольевич

- Шифр специальности:

10.01.01

- Научная степень:

Докторская

- Год защиты:

2002

- Место защиты:

Екатеринбург

- Количество страниц:

474 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

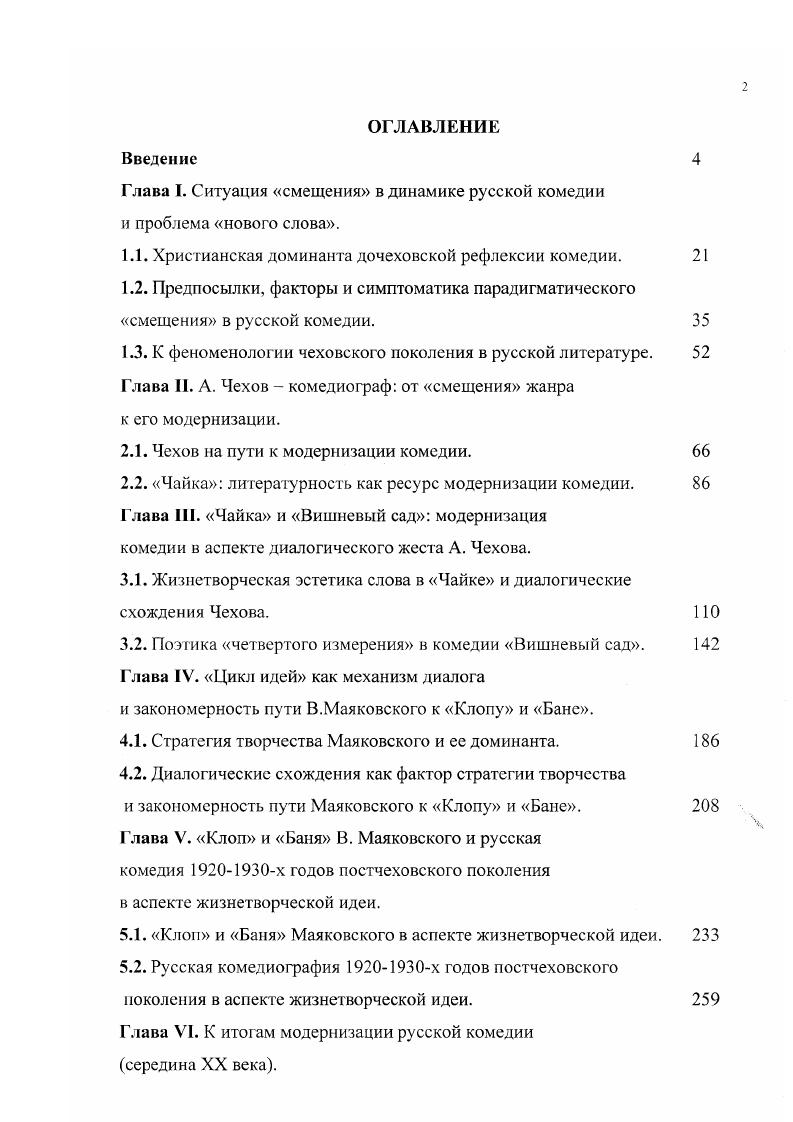

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Структура исторического нарратива повести временных лет и степенной книги царского родословия: изображение власти | Саммут Кабанова, Мария Николаевна | 2013 |

| Поэтическая философия творчества О.Э. Мандельштама | Демина, Алла Сергеевна | 2006 |

| Художественные и философские принципы композиции романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита" | Ким До Ёб | 2002 |