Мелодраматическая модальность в романе Н.Г. Чернышевского "Что делать?"

- Автор:

Вайсман, Маргарита Игоревна

- Шифр специальности:

10.01.01

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

2011

- Место защиты:

Пермь

- Количество страниц:

129 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

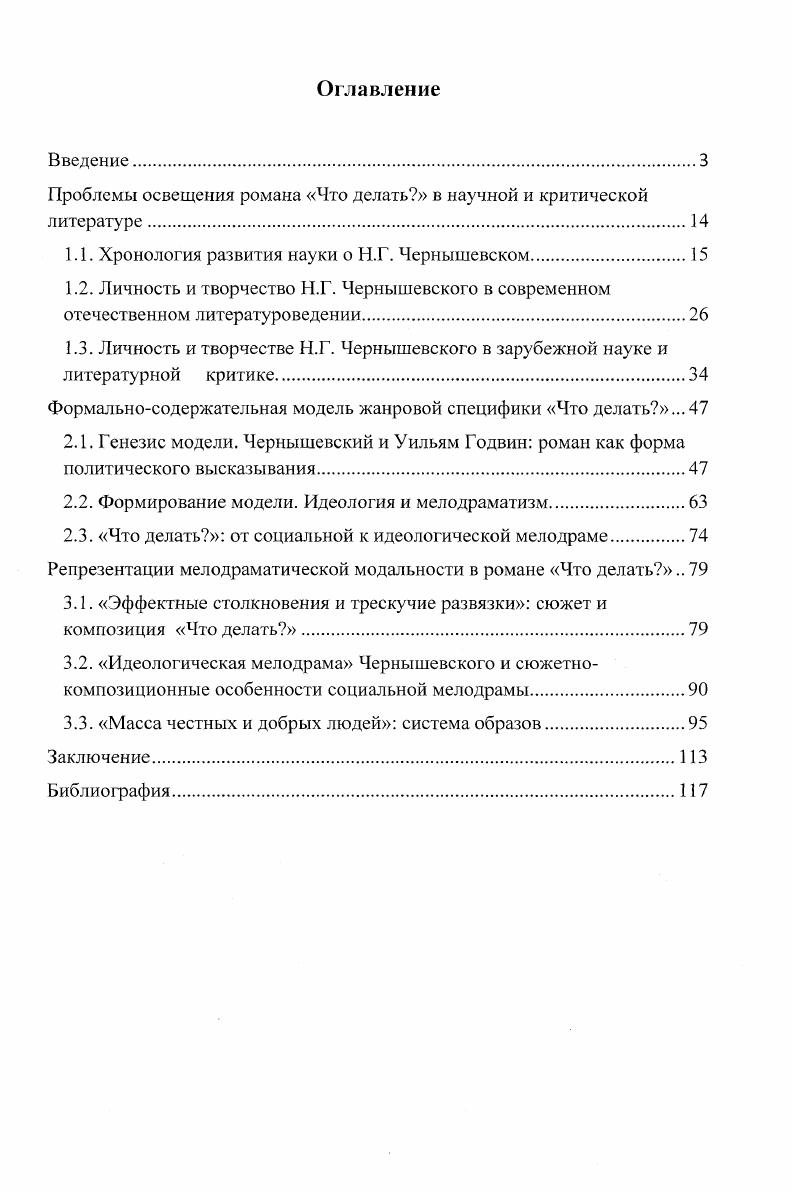

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Поэтика хронотопического парадокса в русской прозе 1920 - 1930-х годов : П.Романов и С.Кржижановский | Бирюкова, Елена Евгеньевна | 2006 |

| Проблема свободы и необходимости в романе Л. Н. Толстого "Анна Каренина" и ее интерпретация российскими учеными | Касьян, Наталья Ивановна | 2002 |

| Система повествовательных мотивов в художественной прозе И.С. Шмелёва | Параскева Елена Владимировна | 2018 |