Закономерности пространственного распределения продуктов реакций неорганических веществ при встречной диффузии реагентов

- Автор:

Горшенев, Владимир Николаевич

- Шифр специальности:

01.04.13

- Научная степень:

Кандидатская

- Год защиты:

1999

- Место защиты:

Москва

- Количество страниц:

145 с. : ил.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

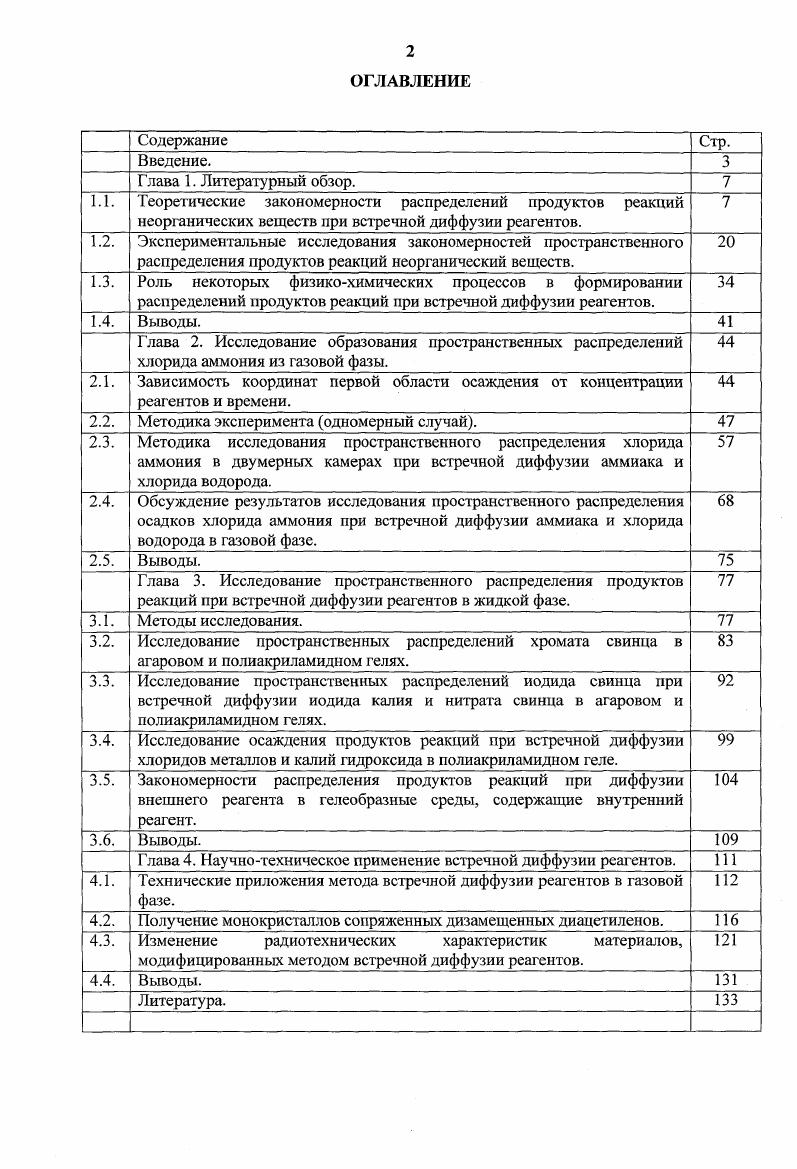

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Анализ, формирование и реконструкция магнитного поля в электрофизических устройствах на основе методов математического моделирования | Ламзин, Евгений Анатольевич | 2005 |

| Оценка параметров электрофизических диагностических моделей объектов контроля с помощью вейвлет-преобразования сигналов | Барат, Вера Александровна | 2001 |

| Электромагнитные процессы в каналах жидкометаллических кондукционных насосов переменного тока | Гехт, Григорий Матусович |