Неокантианство в русской философии права во второй половине XIX - первой половине XX века

- Автор:

Фролова, Елизавета Александровна

- Шифр специальности:

12.00.01

- Научная степень:

Докторская

- Год защиты:

2013

- Место защиты:

Москва

- Количество страниц:

431 с.

Стоимость:

700 р.250 руб.

до окончания действия скидки

00

00

00

00

+

Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом

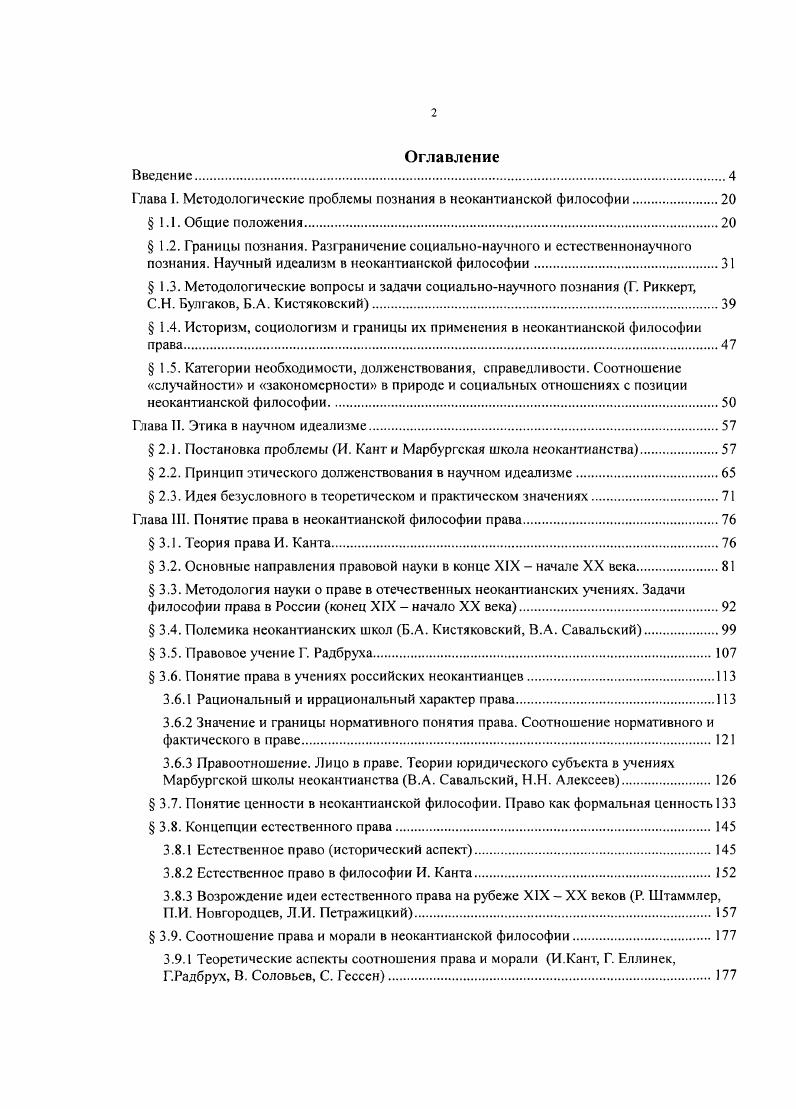

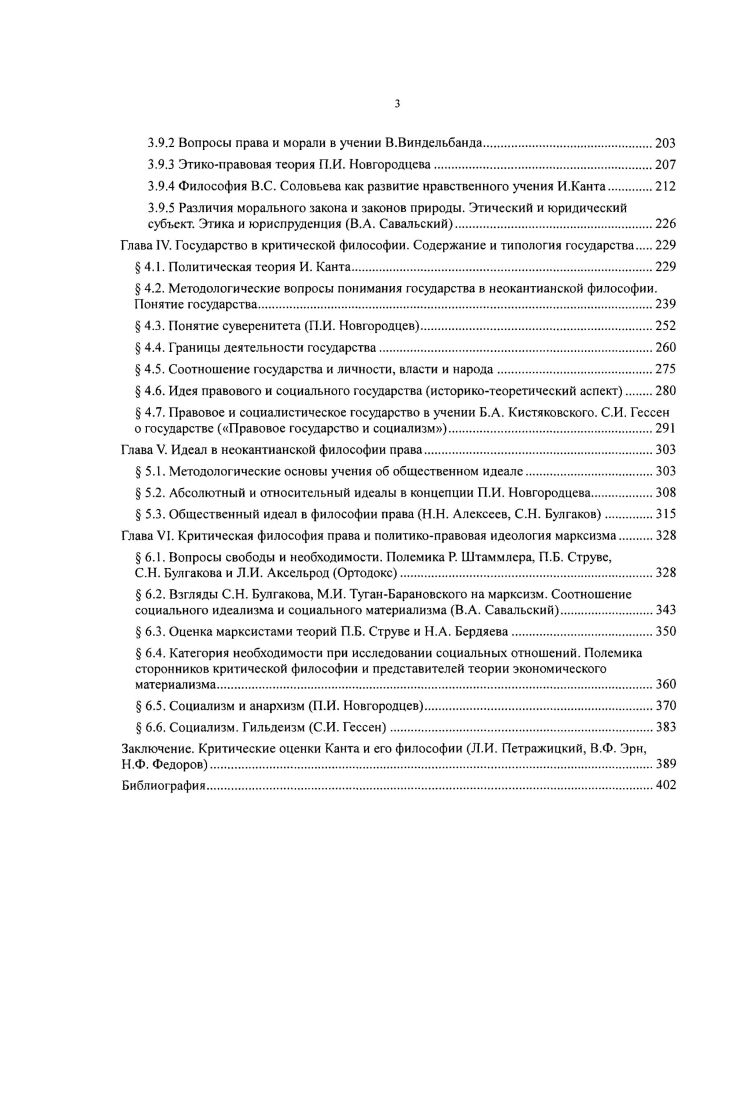

Страницы оглавления работы

Рекомендуемые диссертации данного раздела

| Название работы | Автор | Дата защиты |

|---|---|---|

| Субъективные права, свободы и законные интересы как объекты правовой охраны и защиты: проблемы теории и практики | Шериев, Альберд Малилевич | 2008 |

| Психологическая школа права Л.И. Петражицкого в истории политико-правовой мысли | Болдырев, Олег Николаевич | 2019 |

| Исполнимость нормативных правовых актов | Порошин, Евгений Александрович | 2006 |